سورة الأنبياء مكية تتحدث عن قصص الأنبياء كما هو واضح من اسمها وفيها عرض لقصص الأنبياء ودورهم في مواجهة أقوامهم ومحاولة إصلاحهم ودعوتهم إلى الله تعالى وإلى رسالة التوحيد. والناس ينقسمون في كل العصور إلى أنواع ثلاثة لا رابع لهم: إما التقاة المؤمنون بالمنهج وإما العصاة المشركون وإما الفئة الغافلة الذين هم بين الفئتين فهم مؤمنون بالمنهج إلا أن أعمالهم وتطبيقاتهم لا تدل على ذلك. وهذه الفئة هي التي تحتاج إلى المجهود الأكبر لما في الغفلة من خطورة. ولهذا بدأت السورة بالآية (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ) آية 1 لتدل على خطورة الغفلة وأهمية الذكر ودور الأنبياء يكون في تذكير الغافلين بخطورة غفلتهم ودعوتهم للذكر والتذكر.

ثم تأتي الآية 18 (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) في السورة التي ترّكز على أن الحق ظاهر والباطل زاهق وهذا ما يجب أن نعيه حتى ننتبه من الغفلة.

وتنتقل آيات السورة للحديث عن نماذج الأنبياء الذين هم بمثابة قدوة لنا نقتدي بهم. والملاحظ في الآيات أنها تحدثنا عن نماذج الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم وهذا لتعلمنا كيف نقتدي بهم في الدعوة إلى الله وتأتي كذلك بنموذج هؤلاء الأنبياء في عبادتهم لربهم حتى نقتدي بهم كذلك في عبادتنا لربنا وتقربنا إليه. فتأتي قصة النبي ثم كيف يدعو ربه ويأتي الرد من الله تعالى أنه استجاب لهم في قصة إبراهيم ولوط ونوح (وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) آية 76 أيوب (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ) آية 84 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل (وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ) آية 86 وذا النون (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ) آية 88. ثم بعد كل هذه القصص للأنبياء تأتي الآية 92 (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) تذكرة بأن هذه الأمة هي أمة واحدة أمة التوحيد والرسالة, وفي هذا دلالة على أن الربّ واحد والرسالة واحدة والرسل جميعاً يتوارثون هذه الرسالة جيلاً بعد جيل ومهما اختلف الرسل إلا أن الرسالة هي واحدة تدعو لعبادة رب واحد لا إله إلا هو.

ختام السورة تبيّن للناس أن من سار على نهج الأنبياء وخطاهم سيفلح في النهاية (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ) آية 105 و106 وأن القوم العابدين الصالحين هم الذين سيرثون هذه الأرض. وتأتي الآية الأخيرة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) 107 بتوجيه الخطاب للرسول الكريم بأن كل نبي من الأنبياء السابقين جاء إلى قومه فقط وأما الرسول r فقد جاء رحمة للعالمين جميعاً.

مفتتح السورة (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1)) وفي الآخر قال (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)) حساب الناس هو الوعد الحق. ثم ذكر ماذا يحصل في هذا الوعد الحق (فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98)) ثم يذكر السعداء (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)) ذكر في الوعد الحق ماذا سيحصل بعد الحساب فكأن الحساب إجمال أعقبه تفصيل فيكون الناس في الوعد الحق قسمان (فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98)) و (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)) فكأن الحساب نوعان أجمله في الأول (لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ (3)) وفصّله في الآخر (يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ) وكأن لسان حالهم يقول أن قلوبهم كانت لاهية. إذن جاء في مقدمة السورة حساب إجمال أعقبه تفصيل وفسّر لاهية قلوبهم بقولهم وباعترافهم على أنفسهم بأنهم كانوا في غفلة.

قال تعالى في خواتيم طه: (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129)) ما هو الأجل؟ الأجل هو القيامة وفي أول الأنبياء قال: (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1)). قال في خواتيم طه: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125)) نسيتها يعني أعرض عنها, وفي الأنبياء قال: (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) إذن ذكر الإعراض في السورتين. قال في طه: (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130)) وقال في الأنبياء: (لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5)) ذكر ماذا قالوا فاصبر على ما يقولون. قال في أوائل الأنبياء: (فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5)) وفي طه قال: (وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133)).

خواتيم الأنبياء في الساعة وما يليها من العقاب والثواب (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)) إلى آخرها (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102)) وفي الحج (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1)) ذكر في آخر الأنبياء أحداث الساعة وفي الحج ينبغي علينا أن نتقي ربنا (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ)، هناك كلام في الساعة وهنا في الساعة (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2)) يعني استكمال لما انتهى به في السورة السابقة وكأنها سورة واحدة.

سورة الأنبياء، سورة الذكر

إعداد موقع إسلاميات

المتأمل في آيات السورة يجد تكرار كلمة (ذكر) ومشتقاتها في اثنا عشر موضعًا وتكرار اللفظة في سورة يشير إلى تناسبه مع مقصدها والغرض منها. والسورة سورة الأنبياء ذكر فيها قافلة من الأنبياء الكرام ومهمة الرسل التبليغ عن ربهم سبحانه وتعالى والبلاغ لا يكون إلا بالذكر، فهم يوحى إليهم بالذكر من الله عز وجل وهم يبلّغون أقوامهم ويذكّرونهم حتى يستقيموا على المنهج القويم. والسورة فيها تذكير بصدق الرسل والرسالات وذكرٌ لأخبار الرسل مع أقوامهم وتذكير بمصير الأمم المكذبة برسلهم وتذكير بآيات الله المبثوثة في الكون وبخالقها سبحانه وتعالى فمدار الدعوة إلى الله التذكير والذكر وسؤال أهل الذكر.

وذكر الدكتور أحمد نوفل:

الذكر نسق من سورة الأنبياء (ذكر من ربهم) (فاسألوا أهل الذكر) (يذكر آلهتكم) (بذكر الرحمن) (وذكراً للمتقين) (ذكر مبارك) (فتى يذكرهم) (وذكرى للعابدين) (كتاباً فيه ذكركم) و3 مرات أخرى

وهذه الآيات التي وردت فيها لفظة (ذكر) في السورة:

افتتحها بقوله: (مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ) [الأنبياء: 2]

(فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [الأنبياء: 7]

(لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ) [الأنبياء: 10]

(هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي) [الأنبياء: 24]

(وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ) [الأنبياء :36]

(قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ) [الأنبياء: 42]

(وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ) [الأنبياء: 48]

(وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ) [الأنبياء: 50]

(قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) [الأنبياء: 60]

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْر) [الأنبياء: 105]

هذا والله أعلم

موقع إسلاميات

وذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير في مقدمة السورة:

ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر نبيئا ، ومريم ، ولم يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام . فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبيئا في قوله تعالى : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى قوله : ويونس ولوطا فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء ، وإلا فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم ، فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية.

والأغراض التي ذكرت في هذه السور هي : الإنذار بالبعث ، وتحقيق وقوعه ، وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا .

وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من ماء .

والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله .

والتذكير بأن هذا الرسول – صلى الله عليه وسلم – ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله .

وذكر كثير من أخبار الرسل – عليهم السلام .

والتنويه بشأن القرآن ، وأنه نعمة من الله على المخاطبين ، وشأن رسول الإسلام – صلى الله عليه وسلم – وأنه رحمة للعالمين .

والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم ، وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ، ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة .

وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة ، وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج .

وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق .

ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم ؛ لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل .

ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق ؛ إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة .

وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد ، والاستدلال على وحدانية الله تعالى .

وما يكرهه على فعل ما لا يريد .

وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء .

وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم ، وهي نعمة الحفظ .

ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء .

وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد – صلى الله عليه وسلم – وأحوال قومه .

وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم .

وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله ، قطعه الضالون قطعا .

وأثنى على الرسل وعلى من آمنوا بهم .

وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة، وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق، ويعين رسله على تبليغ شرعه.

اقرأها على مهل…!

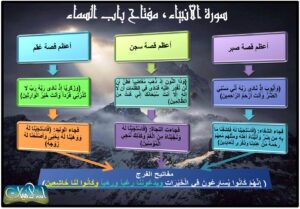

سورة الأنبياء، مفتاح باب السماء !

سورةٌ أنبأتنا:

بأعظم قصة صبر

{وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}

وأبكتنا بأعظم قصة سجن

{وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

وأحزنتنا بأعظم قصة عقم

{وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ}

ليأتي الشفاء في الأولى:

{فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ}

وتأتي النجاة في الثانية:

{فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ}

ويأتي الوليد في الثالثة:

{فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ}

اقرأ بقلبك ما قاله الله -جل في علاه- بعد أن ساق لنا كل تلك القصص ..

{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}

إذن مفتاح الفرج ثلاثة:

١-{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ}

قال ابن سعدي:

لا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها.

٢-{وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً}

قال ابن جريج:

{رغباً في رحمة الله، ورهباً من عذاب الله}

3- {وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}

قال أبو سِنَان :

{الخشوع هو الخوف اللازم للقلب، لا يفارقه أبدًا}

أما وقد:

•. سارعت نفسك في الخيرات

•. و ارتوى دعائك رغبة ورهبة

•. و تدثر قلبك بخشوع لا ينفك عنه

فانتظرها بيقين:

{فَاسْتَجَبْنَا لَهُ}

مفتاح باب السماء

في سورة الأنبياء:

(لاهية قلوبهم)

متى عُرِف السبب (وهم في غفلة معرضون) بطُل العجب

يقابلهم:

(إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)

(فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم)

الذكر والإيمان مفتاح القلوب القاسية…

{ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم }

بداية الرحلة في القلب

والجوارح تبع له

ومن حَنّ قلبه ؛ أوصله جسده .

[متدبر]

واستجاب الله دعاء خليله وجعله هو الذي يدعو الناس إلى حيث تهوى أفئدتهم

(وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)

هذا والله أعلم.

آيات الحج في سورة الحج تهيئة للقلوب لرحلة إيمانية مقصدها توحيد الله الخالص وتعظيمه لعل الله يزكيها بالتقوى ويغسلها بماء المغفرة

ذكر فيها: قلوب تقية، قلوب وجلة، قلوب تعقل، قلوب مخبتة

قلوب لا تعقل، قلوب عمياء، قلوب مريضة وقلوب قاسية

اِعرِض قلبك على هذه الأحوال وانظر أيّ القلوب قلبك؟!

(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)

سورة الأنبياء آخر سورة في السور التي ذكرها بن مسعود أنها من “العِتاق الأول، وهنّ من تلادي” والتي أشرت سابقا أنها تعنى بميراث الكتاب، وهي آخر سورة مكية في مجموعة متتالية من السور المكية بدءا من سورة إبراهيم وعددها ٨.

وبين أول المجموعة سورة إبراهيم وآخرها سورة الأنبياء التي كانت قصة إبراهيم فيها أطول قصة مفصّلة لا بد من وقفة تأمل،

ثم تأتي سورة الحج سورة مدنية فيها حديث عن إبراهيم في آيات الحج وتشريفه بفريضة الحج التي ترتبط مناسكه بحياة إبراهيم وفي ختامها بتشريفه بأنه إمام الملة الحنيفية.

🔸سورة إبراهيم أبرزت صفات العبد الشاكر الداعي ربه في كل حال منذ أن أمره ربه أن يذهب بزوجه وابنه إلى واد غير ذي زرع..

🔹سورة الأنبياء تبرز دوره في الدفاع عن عقيدة التوحيد، فتى اسمه إبراهيم بجرأته وشجاعته وقوته تصدى لمواجهة أبيه وقومه وتحطيمه الأصنام رمز الشرك بالله..

في رحاب سورة

د. محمد صافي المستغانمي

قناة الشارقة – 1436 هـ

الحلقة – في رحاب سورة الأنبياء – 1

تقديم الإعلامي محمد خلف

تفريغ موقع إسلاميات حصريًا

سورة طه كان محورها الرئيسي عناية الله جلّ وعلا برسله وبالمرسَل إليهم أما الأنبياء فهي سورة مكية هي السورة 71 من حيث ترتيب النزول وفي المصحف الشريف تقع بعد سورة طه وقبل سورة الحج. نذكر العلاقة التي تربطها بسورة طه: سورة طه تنتهي (قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135)) تنتهي بهذه الموعظة وهذا البلاغ العظيم كلٌ ينتظر كيف ستكون النتيجة ومن هم أصحاب الصراط السوي ومن سيكونون على ضلال فجاءت سورة الأنبياء أصحاب الصراط السوي ممثلين بالأنبياء وأعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 253 البقرة).

سورة الأنبياء في بدايتها (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1)الأنبياء) حديث يحمل وعيدً شديد اللهجة ونذيرا شديد، اقترب للناس حسابهم حال كونهم غافلين معرضين هذا المطلع القوي يناسبه المقطع الأخير من السورة عندما يقول الله سبحانه وتعالى قبيل نهايتها (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)) هنا نجد التناسق بين مطلع سورة الأنبياء (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ) ومن أدلة ما اقترب وإشارات ما اقترب قال (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112)) وجاء على ذكر يأجوج ومأجوج وهي من الإشارات الكبرى وبعضهم يقول هي نهاية الصغرى وبداية الكبرى.

في بداية سورة الأنبياء المشركون كانوا يتخبطون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: شاعر، اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأن القرآن سحر، وقالوا أضغاث أحلام، تخبطوا بالصفات التي يصفون بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر سورة الأنبياء (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾) وصفوه بأنه ساحر، بأنه شاعر، بأنه مجنون، ربنا المستعان على ما تصفونني به لأنه ما انتصر لنفسه قال (على ما تصفون) بشكل عام أو تصفونني به.

علاقتها بسورة الحج بعدها الأنبياء تبدأ (اقترب حسابهم) وفي نهايتها (واقترب الوعد الحق) ومن بين إشارات وعلامات الوعد الحق الزلزلة الكبرى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1)الحج) هذا نوع من التوافق بين السورتين. الزلزلة كبيرة الكرة الأرضية يصيبه الزلزل الأكبر وأخرجت الأرض أثقالها.

المحور العام السورة

سورة الأنبياء لها محور كبير يتكون من فرعين: الفرع الأول هو التوحيد تحدثت من بدايتها إلى نهايتها عن التوحيد (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)الأنبياء) وتجلى في قصة إبراهيم الخليل عندما جاء وقوال أهذه آلهتكم التي تظعمون؟! فكسر الأصنام (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26)) (أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43)) (أَمِ اتَّخَذُوا آَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21)) لا توجد سورة تحدثت عن تفنيد الآلهة كما تحدثت سورة الأنبياء تكرر فيها الآلهة خمس مرات، السورة محورها التوحيد.

والفرع الثاني ذكرت السورة خصائص الأنبياء ولهذا سميت سورة الأنبياء وتحدث عن كل نبي ما يميزه عن غيره وكلهم ينصهرون في بوتقة التوحيد، كل دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لكن كل له صفة تميزه عن غيره، أيوب عليه السلام اتسم بالصبر، إسماعيل عليه السلام اتسم بصدق الوعد، ابراهيم عليه السلام جادل قومه جدالا عجيبا وكان خليل الله سبحانه وتعالى وكان حريصا على دعوة قومه ثم بين لهم بالطرق الإقناعية الدقيقة بأن آلهتهم مزيفة، يونس غضب واحتد وخرج بدون إذن وكان من المسبحين، زكريا كان من الداعين حيث لجأ إلى الله، سليمان وداوود اتصفا بالحكم والعدل، ذكرت السورة خصائص الأنبياء وما اتصفوا به من صفات عظيمة وكلهم يدعون إلى توحيد الله. إذن السورة تحدثت عن محور التوحيد وعن محور الأنبياء بشيء من التفصيل إلى أن يصل القارئ إلى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

كثير من آيات السورة تحدثت عن موضوع آخر ألا وهو خلق الكون والسموات والأرض وهي السورة الوحيدة التي تحدثت عن كيفية الخلق (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)) تتحدث عن نشأة الكون وتتحدث عن نهاية الكون وما بينهما تتحدث وتقول (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19))(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32)) (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33)) موضوع الإعجاز العلمي في هذا السورة له حضور واضح لكن ليس لدرجة أن يكون محورا كبيرا، هو موضوع كبير ناقشته السورة لكنه ليس محورا وإنما هو موضوع يثبت الوحدانية، السورة تتحدث عن وحدانية الله ليس له شريك وهو الخالق المستحق للعبودية، ما الدليل؟ آلهتهم المزعومة لم تقل شيئًا، الله أخبرنا عن بداية الخلق وأعطانا أدلة علمية مقنعة واضحة تدحض أقاويلهم وكذبهم البراهين التي تثبت أن الله وحده الذي خلق الكون (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51)الكهف)

وحتى الحديث المتعلق عن خلق السموات والأرض متعلق بمسألة التوحيد أنه ربط الموضوع بالكفار (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) موضوع الإعجاز في هذه السورة شيء عجيب يكفيها فخرا أنها سورة بدايتها تتحدث عن بداية خلق الكون ونهايتها تتحدث عن نهاية الكون وكل ما فيها حقائق والعلماء أمضوا فيها قرونًا، أحسن فرضية هي الانفجار العظيم ولديهم أدلة والقرآن يرجح الانفجار العظيم الكون الآن في توسع (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47)الذاريات) وأثبتت الآن الفيزياء النظرية أن جميع الكواكب والمجرات في توسع بسرعة عظيمة تقرب من 300 ألف كيلومتر في الثانية، الكون يتوسع بسرعة الضوء (وإنا لموسعون) وأثبتوا أن هذه السرعة سوف تتنافص وعندما تتناقص تغلب جاذبية مركز الكون قوة الدفع فينسحق الكون وينكمش فسموها نظرية الانسحاق العظيم والقرآن سماها (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104))

سورة الأنبياء لها محوران اثنان: المحور الأول هو توحيد الله جل في علاه والمحور الآخر هو الأنبياء وكيف كانت دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والمحوران واضحان منذ بداية السورة إلى نهايتها.

تحدثت السورة عن موضوعات أخرى من بينها الإعجاز العلمي في خلق الكون، نشأة الكون، السموات والأرض، الليل والنهار. وهناك مواضيع أخرى في السورة. ثمة فرق بين محوري السورة وبين الموضوعات التي تحدثت عنها وهذا الذي جعل المفسرين القدامى يتحدثون عن موضوعات السور وجاء التفسير في العصر الحديث التفسير الموضوعي وصار يتلمس المحور العام للسورة ولكن هذا المحور تخدمه مواضيع. تحدثت السورة عن الكافرين وصفاتهم: الإعراض، اللعب، اللهو، الغفلة منذ البداية (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)) الذكر هو القرآن، البعض يقول يستمعون وهم يلعبون (لاهية قلوبهم) احتراز أضاف لاهية قلوبهم حتى لا يفهم من الآية أنهم يستمعون وهم يلعبون ولكن قد يسمعوه ولكن الآية أوضحت أنهم لا يسمعون (لاهية قلوبهم) كان الكفار لا يسمعوا للقرآن ويلغوا فيه (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26)فصلت)

السورة وصفت الكافرين وغطّت كثيرا من صفاتهم وبرّأت المؤمنين بأنهم لا يتصفون بمثل هذه الصفات.

وتحدثت عن الواقع الذي كان يعيشه محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يستهزئون به كيف كانوا ينعتونه بشر النعوت والصفات كانوا يقولون عنه شاعر، ساحر، مجنون. محمد الذي كان أعقل الناس وأصدقهم ويتهموه أنه شاعر الشعر ليس مسبة لكنهم يريدون أن يتنقصوا من شأن القرآن، ويقولون أنه ساحر أو يقولوا أضغاث أحلام، اختلطت عليه الأحلام (ضغث) حزمة الحشيش، كانوا يقولون ما يراه محمد أضغاث أحلام يعني أحلام مختلظة لا معنى لها كأنه جمعها عوض أن يقولومجموعة أحلام قال أضغاث أحلام (تكررت أضغاث هنا وفي سورة يوسف وفي سورة ص (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)) على معناه الحقيقي. (أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36)) استفهام انكاري تعجيبي للتحقير، اسم الإشارة يؤتى به هنا للتحقير وكانوا يستهزئون، لم يذكروه وإنما قالوا (أهذا) أسلوب تحقير وكانوا يستهزئون (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ(64)النساء) فمن مواضيع السورة استهزاء الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الكفار يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن المواضيع الإعجاز العلمي: خلق السموات والأرض، الليل والنهار، انقاص الكون (أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) )

جاءت القصص التي لم تتكرر في غيرها: قصة تكسير إبراهيم للأصنام كاملة لم ترد في سور أخرى بهذا التفصيل. هنا جاءت القصة كاملة، في سورة مريم جاءت قصة ابراهيم المتعلقة بأبيه لأن محور السورة الرحمة والبر والعطف (وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32)مريم) أما في الأنبياء فمحور السورة التوحيد وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام فجاءت السورة تخدم محور التوحيد.

سورة الأنبياء تتميز بأنها وصفت وركزت على بشرية الرسل (هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ) (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7)) بشرية الرسل (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8)) لأنهم كانوا يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة. هؤلاء الرسول كانوا يمرضون أيوب مرض حتى قال (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)) وتبدو بشرية الرسل في أنهم يجتهدون في الحكم (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)) زكريا يدعو ويتضرع يطلب الولد أما الله في غنى عن خلقه (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)) حتى الملائكة عباد

(وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29)) منهم يعني من البشر أو الملائكة.

الصفة الظاهرة في السورة العبودية، ملمح العبودية ظاهرة من بداية السورة إلى نهايتها (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)) الملائكة وصفهم (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26)) لما سأل ابراهيم الخليل المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام (قَالُوا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53)) يريد أن يرجع بهم إلى عبودية الله الحق فقال (أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67)) وصف الأنبياء (وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73)) ولما جاء بقصة أيوب (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84)) (وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)) بينما في سورة المؤمنون (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52)) الملمح العام تعبيد العباد لرب العباد. في سورة الأنبياء ذكرت لفظة عبد كثيرا ولها حضور مكثف.

تتميز سورة الأنبياء بالذكر ولم يرد فيها لفظ القرآن، في الإسراء تكرر القرآن 11 مرة وتكرر الكتاب في الكهف وسورة طه ورد فيها القرآن أما في سورة الأنبياء وصف القرآن بالذكر (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ) (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) أهل الذكر أهل الكتب السابقة (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10)) شرفكم وعزّكم (هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24)) هذا القرآن معي وذكر من قبلي ائتوني بالتوراة والإنجيل والزبور لا تتحدث عن آلهة مزعومة ووصف التوراة بالذكر هنا (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48)) في سورة المائدة يصف التوراة أنها هدى ولهذا مناسبة مع السورة. (مِنْ ذِكْرٍ) (وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50)) (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)) الذكر هو الأساس، هو القرآن في اللوح المحفوظ وأنزله الله على خاتم الأنبياء (ذكر مبارك أنزلناه) أما الكتب السابقة فكتب مؤقتة.

بدأت السورة (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)) اقترب ورد هذا الفعل أكثر من مرة (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ1 القمر) وورد في سورة الأنبياء مرتين (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)). اقترب تفيد شدة القرآن، كتاب أحكمت آيات، في سورة النجم قال (أَزِفَتِ الْآَزِفَةُ (57)النجم) ثم بعدها مباشرة (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ1 القمر) صيغة افتعل تدل على المبالغة، وتدل على الاكتساب، اقترب شدة القرب. افتعل في اللغة العربية تفيد الاكتساب، فعل الأمر افتعله، اقتبسه، اكتسبه.

حينما نتحدث عن المستقبل نستخدم المضارع من الأفعال فنقول نقترب من كذا، في الآية الاقتراب زمني وليس مكانيا لكن في الآية استعملت صيغة الماضي لإفادة تحقق الوقوع لأن الله سبحانه وتعالى متحقق ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو متأكد جلّ جلاله من تحقق وقوع القيامة. في آية أخرى (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1)النحل) بحكم الله أتى. التعبير بالماضي عن أمر مستقبل فهو دليل التحقق التام.

الآيات الأولى إنذار شديد للمشركين وكثيرا ما يكنّي القرآن بلفظ الناس عن المشركين، يمكن أن يراد بها الناس عامة ويمكن أن يقصد بها المشركون والصفات التي بعدها تدل على صفات المشركين (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) بينما في سورة الحج (يَا أَيُّهَا النَّاسُ 1 الحج) عامة خطاب لعامة الناس الله تعالى ينادي الإنسانية.

(حسابهم) نسب الحساب لهم حتى يحرّكهم، (وهم في غفلة) وصفهم بالغفلة وهم معرضون (حين تعرض عن أحد بوجهك)، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث (يتكرر حدوثه، صفة لتنزل القرآن بعد تنزل، متكرر) يصفهم بالبلاهة والبلادة وعدم الاتعا كلما نزل عليهم ذكر ازدادوا جهالة وذكر (ربهم) الذي رباهم وأنعم عليهم حتى يحرك وجدانهم (إلا استمعوه وهم يلعبون) جملة حالية أي حالة كونهم يلعبون ولو توقف الوصف هنا قد يتوهم السامع أنهم يستمعون وهم يلعبون استماع من يعقل، لا، فقال (لاهية قلوبهم) وصفهم بأربع صفات: غفلة، إعراض، لهو وإعراض عن آيات القرآن وهذه الصفات الله بريء منها والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منها والمؤمنون الصادقون بريئون منها وهذا بلاغ شديد اللهجة.

(وَأَسَرُّوا النَّجْوَى) النجوى تكون بين ثلاثة على الأقل (ما يكون من نجوى ثلاثة). أين الفاعل؟ أسرّ الذين ظلموا النجوى، هنا يقول العلماء على نسق “أكلوني البراغيث” وهذه لغة من لغات العرب يجوز أن يسبق الضمير الاسم الظاهر. لا تعود إلا عليهم الذين ظلموا الذين كفروا، يجوز أن يسبق الضمير الاسم الظاهر نحن نقول الذين ظلموا أسروا أو نقول أسر الذين ظلموا. للفعل هنا فاعلان: واو الجماعة والذين ظلموا. ولأنها واضحة جدا فالله سبحانه وتعالى قدّمها لأن العرب تقدم من الكلام ما به معنى، جملة سيبويه يقمون من البيان ما هو به معنى. أسروا النجوى أراد البيان القرآني أن يؤكد على إسرارهم بالخفاء ينم عن شيء سيء وهم أسروه بالغوا في الكتمان لكن هذا لا يخفى على الله فقال بعدها (قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4)) لا يخفى عليه شيء سواء تناجيتم، أسررتم، كتمتم الله عز وجلّ يعلمه لا تخفى عليه خافية. الذين ظلموا يعني الذين كفروا (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)لقمان) ظلموا أنفسهم بالكفر.

(بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾) اتهامات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لكن لماذا الإعراض بـ(بل)؟ (بل) للإعراض والانتقال، تكررت 3 مرات (بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5)) أصله إعراض وإضارب عن السابق الذي هو السحر (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) وصفوا الذكر الذي مع محمد بالسحر أتأتون إلى محمد ويقرأون هذا النوع من السحر؟! (بل) حرف إضراب للانتقال، تقول جاء عمر بل أحمد، تنفي ما قبلها، يسميه المفسرون إضراب انتقالي: قالوا سحر، لا، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، مرة يصفون الذكر ومرة يصفون الذاكر محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى تخبّطهم لأنهم يتخبطون قالوا أضغاث أحلام بل هو افتراه بل هو شاعر أي أن القرآن سحر وشعر وأضغاث أحلام ومختلق ومفترى (بل) التي تفيد الإضراب والانتقال تشير وتصور تخبطهم وعدم استقرارهم على رأي حتى استقروا على قول الوليد بن المغيرة الذي قال أنه ساحر يفرق بين المرء وأهله (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24)) تخبطوا كثيرا وفي هذه الآيات وصفوا محمدًا صلى الله عليه وسلم بأوصاف تجرح قلبه، وصف الإنسان الصادق البريء من هذه الصفات تجرح قلبه لذلك علمه الله في نهاية السورة (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112))

هذه الآيات وصف واتهام خطير للرسول صلى الله عليه وسلم وما سيأتي في الآيات سيسليه ويقول له لست وحدك يا محمد في طريق النبوة.

كأن القرآن لم يكفهم كآية فطلبوا آية كما جاء بها الأولون الذين جاؤوا بالعصا وإحياء الموتى، آيات مادية لأنهم لم يقتنعوا بالمعجزة العقلية العظيمة الخالدة، معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية يخرج يده بيضاء وتنقلب العصا حية رآها من رآها ونحن نؤمن بها لأنا ذكرت في القرآن الكريم أما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عقلية علمية تشريعية خالدة لذلك قالوا (لولا يأتينا بآية) آية كونية فقال الله سبحانه وتعالى لو جئتهم بآية كونية لأهلكتهم لأن حكمة الله سبقت أن الأقوام الذين يعطيهم آية كونية ولا يؤمنو بها يهلكهم الله ولكن الله تعالى لا يؤي أن يهلك أمة محمد ليخرج من أصلابهم من يبشر بهذا الدين العيم الخاتم لجميع الأديان..

تحدثت السورة عن بشرية الأنبياء وإبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أنكروا أن يأخذوا منه الوحي وقالوا (هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) (أفتأمنون لبشر) حتى فرعون قال (فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47)المؤمنون ) رفض أن يعبد البشر. السورة وصفت بشرية الرسل جميعا (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34)) تجري عليهم سنة الحياة (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا) لاجالا يوحى إليهم ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق صفاتهم صفات جميع البشر لأن الله تعالى لو أنزل ملكا لقالوا الدين جميل لكنه يناسب الملائكة (قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95)الإسراء) (لعل في الحديث عن بشرية الأنبياء يتناسب مع توحيد الله) الله جلّ جلاله جعلوا الرسل بشرا حتى يكونوا مثالا للمدعويين.

(ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9)) تتحدث عن الأنبياء والمرسلين صدقناهم، هم بشروا أقوامهم (إن تتبعوا الهدى ) يتوب الله عليكم وإن تستمروا في طغيانكم وكفركم وجحودكم سينالكم عذاب الله، ما قاله الأنبياء لأقوامهم صدقه الله فأنجيناهم أي الأنبياء والرسل (فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) هنا لقطة بلاغية وهي الاحتباس أصل الكلام ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم الأنبياء والرسل المفترض ومن شئنا معهم من المؤمنين وننجك يا محمد ومن نشاء فاختصر الكلام. ما قال أنجيناهم ومن شئنا لأن فيها احتباس ترغيبا للمشركين بأن يؤمنوا. استخدام المسرفين هنا، كل شيء فاق عن حده هو إسراف وهؤلاء تجاوزوا كل ظلم وكل حد في شركهم فناسب وصفهم بالمسرفين.

في رحاب سورة

د. محمد صافي المستغانمي

قناة الشارقة – 1436 هـ

الحلقة – في رحاب سورة الأنبياء – 2

تقديم الإعلامي محمد خلف

تفريغ موقع إسلاميات حصريًا

(وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آَخَرِينَ ﴿١١﴾) فعل قصم في اللغة العربية كسّر إلى أجزاء لا تلتئم، كسرنا واستأصلناهم بحيث لا يلتئم شملهم أبدًا مثل الزجاج كسره لا يلتئم وهذا الفعل استعمل فقط في هذه السورة ولم يستعمل في القرآن كله يعني شدة النكال الذي أصاب الله تعالى به هؤلاء المكذبين. (قصم وقضم افعال متقاربة عندما نقضم نكسّر). هذه السورة تتميز بثوب لفظي معين ومن الأيقونات اللافتة للاهتمام استعمال فعل قصم للتكسير لم يستعمل في القرآن في غيرها، (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58)الأنبياء) عندما كسّر إبراهيم عليه السلام الأصنام جعلهم جذاذًا أي قطعا صغيرة جدا لم يستعمل في القرآن كله، استعمل فعل دمغ فقط في هذه السورة (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18)الأنبياء) يكسّره، وهذا ليس من الصدفة. هذه حكمة إلهية استعمل ثلاث كلمات متقاربة في معانيها في سورة واحدة وهنا قال جل ثناؤه (كم قصمنا) أهلكناهم وكسرناهم وشتتنا لنا شملهم شذر مذر وأباد خضراءهم، إبراهيم الخليل جعل الأصنام جذاذا قطعا قطعا. (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) كسّره، الدماغ في الجمجمة، الدمغ في اللغة العربية هو التكسير ويدمغه بمعنى يعلوه يغلبه يقهره ومنه الدمغة (هذا من التطور اللغوي الدلالي) هذا استعمال بديع وغريب في السورة.

لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يأتي بآية حسية من أجل أن لا يعذّب العرب الذين كانوا كافرين فهل نجد دلالة هنا على أنه عذب الذين من قبلهم حينما قال (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آَخَرِينَ ﴿١١﴾) عندما كفروا بالله وكذبوا بآيات الله التي جاءتهم، يقولون لصالح ائتنا بآية فأخرج الله لهم ناقة من جبل آية حسية فلم يؤمنوا فعاقبهم الله بالاستئصال، موسى عليه السلام أيده الله بتسع آيات حسية اليد والعصا وانفلاق البحر والقمل والدم والضفادع تسع آيات بينات كبرى فلم يؤمنوا فلا بد بعدها من الإهلاك، سيدنا هود، كلهم كان لهم آيات. المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم تكميلية للإستئناس بها لتثبيته ولتقويته ولزيادة تطمين صحابته بإعطائهم أدلة حسية عندما كانوا في الغزوة ولم يجدوا طعاما فوضع يده في الطعام فباركه ونبع الماء من بين يديه وحنين الجذع والإسراء والمعراج ولكن أعجب المعجزات القرآن الكريم.

لما تستوجب القرية عقاب الله بعد ظلمها وكفرها فإنه ينزل الله بها العذاب فهذا تحذير لأمة محمد أن لا تكونوا كهؤلاء لكن الله لم يشأ أن ينزل العذاب على أمة محمد.

(فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12)) يركضون من العذاب يسرعون، (لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13)) هذا تهكم بهم، عندما يأتي العذاب لماذا تجرون وتركضون وقد جاءكم الرسول وأتاكم مرة ومرة ارجعوا إلى مساكنكم فلن تجدوا شيئا لأن ديارهم مخربة وصارت ديارهم كأنها قيعان، كأنها أعجاز نخل منقعر، لا شيء.

(قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14)) تكرر لفظ الظلم في السورة كثيرة، الظلم عاقبته وخيمة والكافرون وصفتهم سورة الأنبياء بالظلم الشديد (لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)) (كم قصمنا) (يا ويلنا ظالمين) (نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29)) من يدّعي الألوهية ظالم (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29)) والمشركون كانوا يعتقدون جازمين أن إبراهيم كسر الأصنام (قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59)) أراد الله جلّ جلاله أن يبين لنا عاقبة الظلم، الظلم بمعنى الكفر وبمعنى الظلم الظلم عاقبته وخيمة والظلم ظلمات والسورة من ملامحها العامة الحديث عن الظلم. في سورة أخرى قال (قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31)القلم) لأن السياق مختلف

(فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾) ما هي دعواهم؟ (قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾) هذه دعواهم، يكررونها (إنا كنا ظالمين) الويل والثبور بعد فوات الأوان لا ينفع فعلّق الله عليهم وقال (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15))ما زالت تلك دعواهم متكرر، حصيدا خائبين فيها تشبيهين عظيمين: حصيدا كالقمح المحصود تدل على أنهم كانوا في حالة ازدهار، كلمة حصيدا وحدها تدل لعى أنهم كانوا في زهرة الحياة وينعها، وخامدين كانوا كالنار المتوقدة المشبوبة، خمدها، فحصيدا خامدين تشبيهين مختلفين جمعهما الله في وصف هؤلاء الظالمين: حصيدا بعد ازدهار ونماء ورواء وخامدين بعد ما كانوا في ثوران وحركة، هذا جزاء الذين طغوا وظلموا.

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16)) بداية الحديث عن السموات والأرض وتكرر بعدها ذكر السموات والأرض (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19)) (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22)). لما قال (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16)) في آيات أخرى في سورة الحجر (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) الحق ضد الباطل ولكن ضمنيًا ضد اللعب، وفي سورة الأحقاف قال (مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾) وفي سورة ص (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا) والباطل ضد الحق. سر هذا الاستعمال أن سورة الأحقاف مبنية على الحق من البداية إلى النهاية (مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾) لفظ الحق في سورة الأحقاف تعدد 6 مرات حتى إن الجن لما استمعوا القرآن (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾) الحضور البارز للحق في سورة الأحقاف وفي سورة الحجر قال (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85)). وهنا الحضور للعب ذكره منذ البداية (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)) فقال الله لهم وأجابهم من جنس ما يريدون لكن بالحق الذي يشاء سبحانه (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16)) أتى بألفاظ من جنس قولهم حتى إبراهيم لما كسر الأصنام وجادل قومه وقالوا (قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64)) لم يقولوا له أم أنت من المستهزئين أو من الساخرين، فالسورة كثير من مواقفها بنيت على معنى اللعب لكن خلق السموات والأرض ليس لعبًا فقال (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ).

ثم ذكر كيف أنشأ الله الكون (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)) هذا حق، هذا عين الحق الذي خلق الله عليه السموات والأرض.

(لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17)) هم لاهية قلوبهم عندما تحدث عن هؤلاء المشركون قال (لاهية قلوبهم) أما نحن لو أردنا أن نتخذ كما قالوا لاتخذنا من لدنا مع الذين اصطفيناهم واجتبيناهم من الملائكة في العوالم العلوية على وجه الفرض لتفترض جدلا أننا أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا (إن كنا فاعلين) أي ما كنا فاعلين، نفيا قاطعا و(إن) أقوى في النفي من (ما) نقول إن هذا إلا بشر أقوى في النفس من “ما هذا إلا بشر” (إن كنا فاعلين) أي ما كنا فاعلين ذلك أبدا، الله سبحانه وتعالى يجاريهم فرضًا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه في عوالمنا العلوية لماذا نأتي إلى هذه الأرض البسيطة، إن هي إلا ذرة في خلق الله! في كتاب السماء في القرآن حول الإعجاز العلمي في القرآن لما تقرأ موقع الأرض بالنسبة للمجرات كحبة رمل في صحارى الكون الواسعة فالله تعالى يقول لهم (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا) لكن ما كنا فاعلين.

الله سبحانه وتعالى حينما قال (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾) (إن) هذه نافية، (إن) بعض العلماء يقول ممكن أن تكون شرطية: إن كنا فاعلين لاتخذناهم من لدنا جوابها محذوف لكن الأولى أن تكون نافية قاطعة والعقيدة تقتضي ذلك.

(بل) للإضراب (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18)) “دمغ” لم تستعمل إلا في هذه السورة وقَصَمَ وجُذاذا. كيف هي هذه الصورة (بل نقذف بالحق على الباطل) كأن الحق شيء حسي يقذف به على الباطل والحق معنوي والباطل معنوي والدمغ فعل حسي وهذه من بلاغة القرآن يصف لنا الحقائق الذهنية العقلية ويقرّبها، الحق معنوي الحق الذي قامت به السموات والأرض نقذف بالحق على الباطل أي نأتي بالحقائق التي تدمغ وتغلب وتعلو وتقهر كل الباطل الذي به يؤمنون وبه يتغنون ويتسدقون، نقذف هنا استعارة تصريحية حيث شبّه غلبة الحق على الباطل بالقذف والقذف يكون بقوة وسرعة شديدة حتى يدمغ الباطل بمعنى يهلكه ويزهقه ويفتته يتلاشى فإذا هو زاهق بمعنى هالك يدمغ الحق على الباطل فيغلبه فيهلكه ويفتته ويزهقه فإذا هو هالك يذهب أدراج الرياح زاهق لا وجود له، زهقت روحه أي خرجت لا وجود له يعني الحق يبطل الباطل وهنا صورة قرآنية بلاغية رائعة والقرآن مليء بها، عندما نقذف كان يمكن القول بل نبيّن بالحق بطلان الباطل، الحق عندما يأتي يزهق الباطل والشيخ الشعراوي رحمه الله كان يقول: عندما تطلع الشمس أطفئوا الشموع والسُرُج، جاء نور الإسلام، جاء ضياء القرآن فأطفئوا السرج التي تستضيئون بها. (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)) في سورة الإسراء لها شخصية معينة. هنا استعمل الكلمات في دمغ الباطل في إزهاق الباطل وفي إهلاكه، زهق أيضًا فعل نادر الاستعمال واستعمل في موضع آخر، وهذه الحسّيات حتى يقرّب للعرب الذين كانوا يتقنون اللغة العربية ويمسكون بناصيتها فيسمعون كلامًا بهذا الأسلوب اللغوي الرائع الراقي جدًا فيتأثرون فكان القرآن يبيّن ذلك.

يقول الله تعالى (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19)) (له من) وأحيانًا يقول (له ما) من لتغليب العقلاء على غير العقلاء، (من) العقلاء ولغير العقلاء لكن هنا لتغليب العقلاء، (من في السموات) (من) يقصد بها الملائكة وغيرهم من المخلوقات (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6)هود) كل ما يدب ويمشي (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ) [الشورى:29] ثمة كواكب كثيرة بالملايين إذا كان الجزء المدرك في الكون فيه 70 بليون نجم، القرآن يثبت أن ثمة مخلوقات معينة لكن ما صفتهم؟ أين هم؟ نحن لا نستطيع أن ندركهم، هنا تغليب العقلاء قال (من في السموات) والملائكة في السموات فغلّب العقلاء (ومن عنده) العندية هنا للملائكة المقربين بالدرجة الأولى. مقربة خاصة، الأولى كانت عامة (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ثم ذكر تفصيل (وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾) الملائكة يعبدون الله في كل الأوقات لا يستحسرون أي لا يتعبون، من الحسور (ينقلب إليك البصر وهو حسير) وهو متعب، وهنا مبالغة لا يتعبون أبدًا (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20)) لا ينقطعون أبدًا عن التسبيح والتحميد تئط بهم السموات والأرض تعجّ بهم، تغصّ بهم، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس وللمشركين سعة ملكه وعظمة خلقه والملائكة عنده والله لا يحتاج عبادتنا، الله غني عن عبادتنا، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15)فاطر) هنا ضرب لنا مثلا (ومن عنده لا يستحسرون)

(أَمِ اتَّخَذُوا آَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21)) هنا يستهزئ بهم أكثر ويتهكم بهم، لا توجد سورة فنّدت الآلهة مثل هذه السورة، أم اتخذوا آلهة مزعومة باطلة من الأرض، أثمة إله يتخذ من الأرض؟! إبراهيم عليه السلام قال (قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)الصافات) تتخذ من الأرض من صخورها من ترابها شيئًا تعبده؟! تهكم، بما معناه ليتهم اتخذوا آلهة من السماء!! (أَمِ اتَّخَذُوا آَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21)) هل لهم قدرة على النشر؟ على البعث؟ هذا في البلاغة يسمى تجاهل العارف، جعل لهم الآلهة عاقلة وتهكم بآلهتهم فمن باب أولى يتهكم بالمشركين وبآلهتهم (أم اتخذوا آلهة من الأرض) أصلها أرضي، (هم ينشرون) يبعثون الموتى؟ أي هل لهم القدرة على بعث الموتى؟! ليس لهم قدرة على ذلك. وهنا نكتة بلاغية رائعة: المشركون أصلا لا يؤمنون بالبعث والله سبحانه وتعالى جاراهم على أساس أنهم يؤمنون بالبعث واتخذوا آلهة من دون الله؟ ولها القدرة على البعث؟! هذا يسمونه في البلاغة تجاهل العارف كأنهم يرفضون أن ينسبوا إحياء الموتى لله لكنهم ينسبون لآلهة وهم أصلًا لا يؤمنون بالبعث فهذا تهكم بهم بطريق عجيبة مليئة بالنكب البلاغية وهذه نكتة تجعلنا نتدرج في فهم الآية، فهو تهكم بهم. ثم قال لهم (أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43)) هذه الآلهة هل تحيي؟ تُنشر؟ تميت؟ هل لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟! هذا تهكم أيضًا (لا يستطيعون نصر أنفسهم) هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها بدليل مجيء قصة إبراهيم بعدها الذي كسّر هذه الآلهة، هذا تناسق بين الآيات. الإتيان بقصة إبراهيم وتكسير الآلهة تخدم الآية تكريسًا لمعنى التوحيد والآلهة التي لا تنفع نفسها ولا يستطيعون نصر نفسها ولا يؤيدون فجاء إبراهيم الفتى الشاب فكسّرها وقال بل فعله كبيرهم هذا فالقصة تخدم هذا المعنى.

(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22)) فيهما أي في السموات والأرض، هذه الآية كثير من علماء العقيدة والتوحيد يستشهدون بها كثيرا لأنها من آيات العقيدة الكبرى: لو كان فيهما أي في السموات والأرض آلهة إلا الله لفسدت السموات والأرض التي نعيش فيها والكون مليء، هذا يسميه علماء العقيدة دليل التمانع بمعنى صفة الإله أن يكون عالمًا، أن ينفع، أن يضر، أن يتصرف لا يخطئ لا يُسأل عما يفعل، تصرفه نافذ حكيم، الله سبحانه وتعالى نصفه بتسع وتسعين اسمًا وله غيرها وصف به ذاته العليا، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، جميل. إله لا يستطيع أن يفعل شيئا، لو كان فيهما آلهة إلا الله معناها أن هذه الآلهة سوف تتنافس إله يريد أن يُمطِر وإله لا يريد، يأتي التمانع يعني الجو والكون يفسد (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) لو ثمة إله واحد مع الله والله الحقيقي يريد أن يأتي بالرياح والأمطار لهذه المنطقة والإله الثاني يقول جفاف فاختلفت تعلقات الإلهين وبالتالي وقع التمانع ففسد السموات والأرض واحد يريد الكرة الأرضية أن تدور يمينًا والآخر يريدها أن تدور يسارًا، واحد يريد الشمس أن تشرق من الشرق وواحد يرها من الغرب! كأن القرآن يقول: والحال أن السموات والأرض تمشي بانتظام واتساق عجيب إذن ثمة إله واحد (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11)لقمان) هذا فعل الله في الكون يسيّر السموات والأرض وخلق الشمس والقمر كل فلك يسبحون آلهتهم لم تفعل شيئا ولو كانت ثمة آلهة لفسدت السموات والأرض.

في آية أخرى في سورة المؤمنون (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91)المؤمنون) علماء العقيدة يقولون هذه الآية دليل التمانع، الآلهة يمنع بعضهم بعضًا وهذا مستحيل وبما أن الكون يمشي وفق اتساق وانتظام عجيب الشمس والقمر بحسبان وكل شيء عنده بمقدار إذن ثمة إله واحد هو الذي خلق الكون وأنزل القرآن سبحانه.

(لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)) “هم” أي البشر والمخلوقات كلها تُسأل ومن صفات الإله أنه لا يُسأل آلهتهم تُكسّر ولا تنفع ولا تضر ولا تسمن ولا تغني من جوع وتؤكل كان أحدهم يعبد صنما من تمر فإذا جاع أكله فجاءت سورة الأنبياء تغرس العقيدة الصحيحة وتبين زيف الآلهة المزعومة التي لا توجد وإنما يوجد إله حقٌ معبودٌ بحق.

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24)) كررها لأن في البداية أنواع الأدلة تختلف، في البداية كان يهز وجدانهم، الدليل الأول دليل عقلي لو كان فيهما آلهة لها إرادات مختلفة لتصادمت، هذا عقلي. (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) هنا دليل تاريخي، هاتوا برهانكم من كتبكم السابقة التوراة والإنجيل ومن السابقين، هذا القرآن ذكر من معي من المسلمين والمؤمنين وذكر من قبلي فائتوني بأدلة من كتبكم السابقة تبين أن الآلهة حق، ثم يُضرب عن هذا الكلام فيقول ولكن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا يدرسون حياتهم كلها لهو ولعب.

(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)) الله سبحانه وتعالى دائمًا حينما يذكر السموات يذكر الأرض، هل جاءت السموات منفردة؟ في الغالب يذكر السموات والأرض إلا في سورة النجم (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26)) السؤال إذا كانت الأرض لا تساوي حبة رمل في صحراء شاسعة من صحارى الكون فلماذا يقرنها دائما بالسموات، السموات بالنسبة للأرض شيء مهول جدًا فلماذا يذكرها مقترنة؟ الله أعلم، اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون الأرض مسرح الابتلاء وقال لآدم وحواء وإبليس اهبطوا إلى الأرض وسخر لهم هذه الأرض التي نحن نبتلى فيها أينا أحسن عملا (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)) وقال (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (30)البقرة) فهذه الأرض هي مسرح الابتلاء ومحل الابتلاء والله تعالى أرسل رسله إلى الأقوام جميعًا ثم شاءت قدرته جلّ ثناؤه أن يبعث محمدًا صلى الله عليه وسلم خات الأنبياء والمرسلين وأن يكون القرآن خاتم الكتب وأن يكون الإسلام خاتم الرسالات لذلك للأرض شأنها لكن هذا لا ينفي أن هناك عوالم أخرى فيها حياة (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49)النجم) (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ) [الشورى:29] دليل على أنه ثمة عوالم أخرى وخير الحمد عندما نحمد الله ونقول (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)) العوالم ولكنه وصفها بالعقلاء (العالمين) حتى يقرّب لنا الفكرة، والأرض عالمنا نحن الذي نعيش فيه.

(أولم ير الذين كفروا) الخطاب للذين كفروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وأيضًا للذين سيأتون بعدهم، والآن تحقق هذا الكلام، لم يقل أولم ير الذين آمنوا لأن هؤلاء يؤمنون بالغيب، وأما الله فيعطي الذين أتوا بعدهم الأدلة للمؤمنين والكافرين ليعودوا لحقائق الإسلام (سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) فصلت) للكافرين على وجه الخصوص أما المؤمنون فالله تعالى بين لهم الحق منذ البداية فضمنه كثيرا من التشريعات. فهذا في إشارة إلى أن كثيرا من المكتشفات العلمية ستكون على أيدي الكفار لا لأنهم أفضل من المسلمين وإنما حتى تقودهم هم إلى الإيمان وهذا لا يحجر على العقل المسلم أن يبحث (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (33)الرحمن) ويكفي المسلمين شرفا أن أول آية من الوحي لم تكن صلِ، سبّح، استقم، إنما قال: اقرأ؟ ديننا دين العلم والبحث لكن الله شاءت قدرته أن تظهر كثير من الأشياء العلمية على أيديهم حتى يعودوا وعاد الكثيرون منهم.

(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)) طباق، (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) هذه الآية مليئة بالإعجاز، السموات والأرض كانت ملتصقة ملتئمة ففتقناهما أي فصلناهما هذا ما يقوله العلم الحديث وهذا ما يقوله المفسرون القدماء، العلماء ما انوا يعرفون قضية الانفجار الكوني وإنما كانوا يقولون كانتا رتقا إيمانا بما قال القرآن ففتقناهما فصلناهما هذا في القرن الخامس والسادس هجري وجاء العلم الحديث ثمة نظريات بعضهم قال الكون دائم أزلي لا نهاية له وهذا كلام خطأ، وأنه لا يوجد يوم القيامة هذه نظرية كفرية وليست صحيحة أما النظرية الصحيحة الدقيقة هي نظرية الانفجار العظيم، الكون كان كتلة واحدة شديدة الضآلة الصغر في الحج وشديدة الكثافة والحرارة التي لا يتصورها العقل البشري ثم أذن الله كن فيكون فحصلت عملية الرتق ثم الفتق الثاني الانفجار العظيم، والدليل هو التوسع المستمر (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47)الذاريات) بأيد يعني بقوة شديدة، وهذا لا يعني أن ليس لله يد، لله يد تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه كما ذكر (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (10)الفتح). هنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة هائلة عظيمة (وإنا لموسعون) نون العظمة، لم يقل وإني لموسع، الكون يتوسع مليارات وملايين النجوم والمجرّات تتوسع بسرعة هائلة، قال العلماء لو رجعنا إلى الماضي لوجدنا لها نقطة التقاء فقالوا بالانفجار العظيم، جاء القرآن العظيم ووافق وأشار إليها إشارة صريحة. جمعت بعض الأدلة يقولها علماء الفيزياء والفلك المسلمون: القرآن العظيم يقرر أن أحدًا من الإنس أو الجن لم يشهد خلق السموات والأرض (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51)الكهف) استنبط العلماء هذه المعلومات الانفجار العظيم والانسحاق العظيم من القضايا الفيزيائية الموجودة من بينها التوسع الحالي للكون حقيقة اكتشفت في الثلث الأول من القرن العشرين ثم أكدتها حسابات الفيزيائيين، المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات هائلة، إذا عدنا بهذا الإتساع الراهن إلى الوراء فإن كافة ما في الكون من صور الطاقة والمادة والمكان والزمان لا بد أن تلتقي في جرم واحد. نأتي مثلاً اكتشاف الخلفية الإشعاعية للكون المدرك، اكتشفوا أن ثمة خلفية إشعاعية في المجرات دليل على الانفجار العظيم، تصوير الدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك من الكون عن طريق تليسكوب هابل الموجود في أميركا ثمة دخان يعلو الكون (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11)فصلت).

يتوقع العلماء أيضًا عملية الاندماج النووي المستمرة في كل ثانية داخل النجوم، شمسنا فيها اندماج نووي لما يحدث هذا الاندماج تُستهلك الطاقة الهيليوم والهيدروجين سيأتي وقت على هذه الشمس فتصبح لا شيء وتنطفئ لأن الطاقة كل يوم في اندماج نووي وتقل طاقتها والإشعاع فيقول الله سبحانه وتعالى (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2)التكوير) كوّرت يعني ذهب ضوؤها لكن لا ندري كيف؟ العلماء قالوا أن الشمس تفقد كل يوم أطنانًا من طاقتها. لذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تفقد من طاقتها الكثير وهذا اكتشفه العلماء ذكر في سورة الأنبياء أيضًا (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41)الرعد) إعجاز علمي، ما دامت الشمس تفقد من طاقتها بمعدل خمسة ملايين ظنًا في الثانية كما قالوا لو أن الأرض تبقى ثابتة فعملية التناسب يحدث فيها خلل فينقص الله أيضًأ من الأرض حتى يبقى التوازن والتجاذب دائمًا لكننا لا نشعر بهذا النقص، هذا يحدث في آلآف السنين. فهذا دليل ويتوقع العلماء تباطوء سرعة توسع الكون مع الزمن وهي القوة الناتجة عن عملية الإنفجار العظيم. مع تباطؤ سرعة الكون تتفوق قوة الجاذبية على قوة الدفع، الآن التوسع يتم عن طريق قوة الدفع سيتم قوة الجذب وبالتالي يحدث الإنكماش هم يسمونه الإنسحاق ونحن نقول بلغة القرآن (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104)الأنبياء) كما يُطوى السجل، وفعلا كما بدأناه بالانفجار نعيده ينكمش الكون يعود إلى نقطة متناهية الصغر وهو ما يسمى closed universe

د. محمد صافي المستغانمي

قناة الشارقة – 1436 هـ

في رحاب سورة الأنبياء – 3

تفريغ موقع إسلاميات حصريًا

تقديم الإعلامي محمد خلف

(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾) ما علاقة خلق السموات والأرض وكيف خلقهما الله سبحانه وتعالى في التكوين الأول بالماء؟

جمع الله سبحانه وتعالى بين عدد من الآيات العلمية الدقيقة في هذه السورة ويكفي هذه السورة شرفا أن الله ذكر فيها الانفجار العظيم (رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) والانسحاق العظيم في آخر السورة وهذا من باب رد العجز على الصدر وهذا دليل على تناسق السورة الواحدة دائمًأ نجد هذه الظاهرة شيء يُذكر في البداية ويذكر شيء في النهاية يعود عليه رغم تعدد الموضوعات ما بينهما لكن بينها خيط يربطها هنا لما قال (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) دعا الجميع للتأمل في حقائق القرآن (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) حقيقة أخرى عظيمة، من علّم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يخرج منها كل هذه الحقائق العجيبة؟ يقول العلم الحديث في هذه الآية أن الماء سابق في وجوده على جميع الخلائق لأن حياة الإنس لا تكون إلا بالماء وحياة النبات لا تكون إلا بالماء كل شيء، فالماء سابق في وجوده، إن الله خلق كل صور الحياة الأرضية بالماء وأثبتت العلوم الحديثة أن خلق النبات كان دائما سابقا لخلق الحيوان وخلق الحيوان سابقا لخلق الإنسان، لما قال جلّ جلاله للملائكة (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (30)البقرة) كان قد سخر له من قبل كل شيء وإلا كيف يعيش الإنسان؟. خلق النباتات البحرية والأرضية سابق لخلق الحيوانات البحرية والبرية لأن هذا الماء ضروري لبناء الأجساد كما أنه ضروري لمساعدتها على القيام بمختلف وظائفها. الماء يذيب كل شيء ويشكل العنصر الأساسي في بناء أجساد كل الكائنات الحية: الإنسان 71% منه ماء و93% ماء من الجنين، دم الإنسان 80% ماء، إن جميع الأنشطة الحياتية من التغذية إلى الإخراج إلى النمو إلى التكاثر لا تتم إلا بالماء، من علّم محمدا صلى الله عليه وسلم (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)؟ هذا أمر عجيب في علم الجيولوجيا والأحياء والبحار والمحيطات، نجد في القرآن حسب شخصية كل سورة وحسب مقتضيات كل سورة إعجازا يناسبها كما في سورة النور (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ (40)النور) إعجاز علمي رهيب في هذه الآية هذه من اللفتات التي أرادها الله أن تكون في هذ السورة العظيمة.

(وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31)الأنبياء) رواسي أي الجبال، تميد أي تضطرب وتتحرك.

(وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32)الانبياء) الإعراض من بداية السورة (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1)الانبياء) (عن آياتنا معرضون) حينما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية حسية هذه كلها آيات لكنهم هم لا يقرأونها قرآءة تدبرية صحيحة، هم يقولون هذه طبيعتها، من رفع السماء بلا عمد؟ (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (10)لقمان) ثمّة أعمدة جاذبية تمسك الكون (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7)الذاريات) لذلك يقول الله تعالى (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (2)الرعد) أي بغير أعمدة مرئية ثمة أعمدة غير مرئية هم لا يحسنون قرآءة هذه الآيات العلمية العظيمة، خطاب للعلماء في العصر الحديث، هم كانوا يريدون آيات حسية مثل العصا وقد أعطاه شق القمر (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1)القمر) لكنهم قالوا سحرنا ابن أبي كبشة، والآن العلوم الحديثة في الفلك أثبتت أن القمر فيه شق عظيم واضح جدا أكثر من 200 كيلومتر. ألفت الانتباه إلى الآية التي قال (وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون) لعلهم يهتدون بهذه الفجاج في الكرة الأرضية، سبلا أي طرق وهي بدل لفجاجًا، الفجاج طرق والسبل طرق لكن الفج يكون بين جبلين والسبيل عامة، كلمة مطلقة. جعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها سبلا. هنا قال (فجاجا سبلا) الفجاج بين جبلين والسبيل طريق عام وفي سورة نوح قدم سبل على فجاج (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) نوح) لأنه تقدم الحديث عن الأرض بساطا مدحوة مبسوطة وأما هنا لما تقدم الحديث عن الجبال الرواسي قدّم الفجاج جمع فجّ والفجّ يكون بين جبلين.

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33)الانبياء) الشمس والقمر نجم وكوكب لكن الليل والنهار زمن فكيف يتحدث عن الظواهر بأنها خلق؟ وهذه الايات جعلت بعض المحدثين يقعون في إشكالية حيث أنهم فسروا أن الليل والنهار هما كوكبان يحيطان بالكرة الأرضية فإذا جاء كوكب الليل أظلمت الدنيا وإذا طلع كوكب النهار أسفرت الدنيا تفسير غريب واستشهدوا بهذه الآية وقالوا (كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)؟!!!.

لقد أوتوا من عدم دراسة اللغة العربية. في اللغة شيء اسمه الكناية وفي هذه الآية (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) الليل والنهار ظاهرتان كونيتان تتعاقبان على الكرة الأرضية والآن لا مجال للشك أن الأرض التي نحن عليها كرة أرضية مفلطحة. الكرة الأرضية لها جهتان اثنتنان كبيرتان: الجهة التي فيها أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا والجهة الثانية الأميركيتان وما جاورهما، الليل في الجهة هذه يكون النهار في الجهة الثانية، الجهة المقابلة للشمس يكون فيها النهار والجهة المقابلة لها تكون في الليل فكأن الله تعالى في هذه الآية يقول بالتلميح بالكناية: خلق الأرض والشمس والقمر، الليل والنهار هنا كناية عن الأرض، تحدث عن الأرض بالظاهرتين: الليل والنهار ودلنا على أن الأرض كروية أن الجهة المعرضة للشمس يكون فيها النهار والجهة التي تكون مختبئة عن الشمس تكون في الليل وهذا دليل على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس وهذا ما يثبته علم الفلك فلا يقول أحد كوكب الليل وكوكب النهار لأن هذا ليس كلاما علميا وقرآننا ليس فيه تناقض مع العلم أبدًا. لا بد لمن اشتغل العلوم أن يفهم اللغة العربية قبل أن يخوص في القرآن لأنها هي الأداة لتوصيل معنى القرآن (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا (113) طه) كيف نفهمه ونحن لا نعرف عادات العرب في المجاز والكناية والاستعارة والاحتباك والاحتراس؟! (خلق الليل والنهار) كناية عن الأرض عوض أن يقول خلق الأرض والشمس والقمر كل في فلك يسبحون لو قال هذا للعرب المشركون لما عقلوه ولكذبوه ولقالوا كيف تسبح الأرض ونحن مستقرون عليها وهي ثابتة تحت أقدامنا، هم خاطبهم بما يعقلون في ذلك الزمان وفي الوقت نفسه ضمّن القرن إشارات علمية تتناسب مع جميع العصور (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) النساء) والحمد لله أنه من عند الله فليس فيه اختلاف.

عبّر الله عن كروية الأرض بطرق مختلفة وغير مباشرة (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) الحج) يدخل ظلمة الليل في منطقة النهار ويولج ضياء النهار في منطقة الليل، وقال (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ (5) الزمر) تكوير الليل على النهار دليل على أنهما ظاهرتان كونيتان تتعاقبان على كوكبنا (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا (54) الاعراف) بمعنى يغطي بظلام الليل ضوء النهار والعكس صحيح يغطي بضياء النهار الليل وقال (يطلبه حثيثا) وردت في سورة الأعراف التي تتحدث عن بداية الخلق ودلت الدراسات العلمية الفلكية أن الكرة الأرضية في بداية الخلق كانت تدور دورانا سريعا جدا عبّر الله عنه (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا) والليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل حثيثا بسرعة لأن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وحتى تستقر الكواكب والنجوم وكل شيء لا بد من سرعة طاردة تبعدها عن مركز الكون وإلا ظلت الأرض منجذبة إلى الشمس فسبحان الذي أنزل القرآن يوافق جميع ما توصل إليه الإنسان وما لم يتوصل إليه الإنسان.

الليل والنهار قصد الله تعالى بهما الكرة الأرضية وهي والشمس والقمر في فلك يسبحون.

ثم تأتي آية تدل على بشرية الأنبياء (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34)الانبياء) إلى أن يقول الله تعالى (وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36)الانبياء) هذه الآية (وإذا رآك إن يتخذونك) ما يتخذونك إلا هزوا وفي قرآءة هزوءا، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ تصغير لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأن كل ما نقرؤه في القرآن هو لمعالجة ما عاشه محمد صلى الله عليه وسلم من قصص أنبياء وغيرها، قالوا (أهذا الذي يذكر آلهتكم) وفي قصة إبراهيم التي ستأتي (قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60)الأنبياء) نفس التعبير ما وقع لإبراهيم وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم أدلل على الكلام الذي قلناه أن كل ما وقع للأنبياء ذكره الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بضيغة قريبة مماثلة، قال (قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) كما ذكروا عن إبراهيم ذكر المشركون عن محمد.

(خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37)) لفرط عجلته، هو وصفه (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11)الإسراء) لكن هنا لا يكفي قال خلق من عجل قمة البلاغة ما قال في عجل كأنه خُلِق من مادة العجل. كل الناس إلا من رحم ربي العجلة صفة دائمة في الصالحين وفي الطالحين، الصالح يريد أن يستعجل على أمور هو يراها من الأهمية بمكان والمشركون هكذا، لكن مناسبة هذا الكلام (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) لما ذكر قبلها كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل أنا مسلم مؤمن وأرى المشركون يستهزئون برسولي أعجل وأقول يا رب أنزل عليهم العقوبة، يستعجل يقول يا رب أين العقوبة؟ هؤلاء لا يردهم شيء! ونحن في مساجدنا ندعوا عليهم اللهم أرنا بأسك في المشركين. فالمؤمنون في عهد رسول الله كانوا يرون رسولهم صلى الله عليه وسلم يتنقص من قيمته ويُستهزأ بهم فكان حنقهم كبيرا على المشركين فقالوا عجّل لهم بالعذاب فقال الله تعالى (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) لا تستعجلوا سأريكم آياتي فيهم فلا تستعجلون وجاءت غزوة بدر ورأى القوم مصارعهم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدنا ما وعد ربنا حقًا.

الأولى كانت للمؤمنين لأنهم كانوا مستعجلين لوقوع العذاب على المشركين والمشركون أيضًا عندهم عناد قالوا يا محمد أنت دائمًا تعدنا بالعذاب متى هذا الوعد؟ هم أيضًا يستعجلون العذاب. فكأن الله عز وجلّ حينما قال (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) عامة الإنسان مؤمنهم وكافرهم. أيضًا المشركون كانوا يستهزئون عندما قال يقول لهم النبي صلهم سيصيبكم كذا، قالوا (إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29)العنكبوت) متى وعد الله؟ يتمادون في طغيانهم يعمهون ويستهزئون ولذلك جاءت النظرية (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) وتم التدليل عليها بمقولات المؤمنين ومقولات الكافرين.

بعد ذلك يقول الله تعالى (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39)) (لو) أداة امتناع لامتناع جوابها هنا محذوف وغالبا جوابها محذوف في القرآن، في اللغة يمكن أن يأتي جوابها نقول: لو تعلم ما في نفسي لعذرتني. لكن (لو) في القرآن بلاغة القرآن تقتضي التهويل فقال (لو يعلم الذين كفروا) حين لا يستطيعون رد النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم لرأوا أمرًا يهولهم، لرأوا عجبا عجابا. فـ(لو) هنا أداة امتناع لامتناع وجوابها محذوف لتهويل الأمر، لو علموا لرأوا العجب العجاب. الآية فيها شيء من الناحية البلاغية (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ) يمكن لقائل أن يقول لا يكفون النار عن وجوهم لكن ممكن يكفونها عن ظهورهم، فقال (ولا عن ظهورهم) هذا احتراس بمعنى تحيطهم النار من كل جانب، هذا احتراس والاحتراس في القرآن من أروع ما يكون. لما قال (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69)الانبياء) لو قال بردا فقط لأضرت بإبراهيم ويتأذى إلى الجمود لكن قال (وسلاما) احتراس.

(وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48)الزمر) من قبلك أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام وقبله من العرب إبراهيم وابنه إسماعيل. كل أنبياء بني إسرائيل ينتمون إلى يعقوب وإسحق وكلهم أبناء إبراهيم. فلماذا بدأ القصص في سورة الأنبياء بموسى عليه السلام مع أنه بعيد جدًا عنهم؟ في سورة طه قلنا أن نبي الله موسى عليه السلام أن شخصيته وما وقع له من أحداث بالضبط شبيه لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، موسى أوتي كتابًا وهو التوراة ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن، موسى كان صاحب شريعة أتى بها لبني إسرائيل بينما أنبياء آخرون كانوا ضمن شريعة موسى عليه السلام، إبراهيم الخليل صحيح أتى بشريعة ولكنها صحف معالم للتوراة وليس كتاب بدليل أن الإنجيل جاء كمّل التوراة فالقرآن كتاب الإسلام الأعظم والتوراة كتاب موسى الأعظم وموسى هجّر من بلده ومحمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة، تناسب عجيب! فكان من الأولى أن يبتدئ بها (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50)الأنبياء) يستحيل أن يتكلم عن موسى لوحده، موسى رمز، فكما آتى موسى الكتاب وعانى مع بني إسرائيل وفرعون كذلك الشأن مع محمد لكن الشأن مع محمد أعظم (وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48)الأنبياء) وصف التوراة بأنها فرقان بين الحق والباطل وضياء تنير لهم الطريق وذكرا وذكرها في سورة المائدة بأنها (هُدًى وَنُورٌ (46)المائدة) وكثر فيها الحديث عن الهدى والنور حتى أنها وصفت الإنجيل أنه هدى ونور. سورة الأنبياء سورة الذكر تكرر فيها ذكر 13 مرة فالأحرى أن توصف التوراة هنا بالذكر. وذكرها بالفرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل. بعض المفسرين قالوا الفرقان هي المعجزات الحسية التي تفرق بين الحق والباطل، لكن الأولى حملها على التوراة غير المحرفة لأن فيها فيها فرقان لكن لما حرفوها ووضعوا ما يشاؤون ما أصبحت فرقانًا لذلك كانت لأمة مؤقتة فجاء الإنجيل قام بتصحيحات في شريعة موسى ثم حرفوه فجاء القرآن الذي يأبى التحريف والتزييف (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)الحجر) فحفظه الله جلّ جلاله في العقول والصدور والسطور وزاده تصديقا فيما يحدث في العصر الحديث من العلوم تصدق ما في القرآن.

الحديث عن موسى هنا بأن الله آتاه التوراة فعقبه مباشرة بذكر القرآن (وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ) ووصف القرآن أنه مبارك أعظم وأجلّ من وصف الفرقان لأنه مبارك أينما كان، لأن البركة تشمل كل شيء أينما حل وحيثما ارتحل في العقيدة مبارك في الشريعة مبارك وبالنسبة للعرب مبارك ولمن يأتي بعدها مبارك. (مبارك) صيفة المفاعلة تدل على المشاركة في الله العربية والله تعالى كثر خيره (تَبَارَكَ الَّذِي (1)الملك) ما قال كثر خيره وعمّ نفعه فالمباركة فيها الكثرة والمبالغة. ثمة مناسبة لوصف القرآن بالمبارك لما سخّر الله الريح لسليمان قال (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81)الانبياء) وهي بلاد الشام كلها فلسطين وما حولها وفي سورة الإسراء (الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (1)) وهنا الأرض التي باركنا فيها. لما نجا الله إبراهيم ولوطا قال (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71)الانبياء) فلما ذكر الأرض بالبركة مرتين ذكر القرآن بصفة البركة، ذكر القرآن بصفة البركة لأنه ذكر البركة التي تحيط حول بيت المقدس والكعبة المكرمة، وهي صفة عظيمة ولكن نحتفظ في أذهاننا أن الله سمى القرآن ذكرًا في سورة الأنبياء الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ذكر أنه وصفه بالذكر لأن صفة الذكر متمكنة منه، (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)الأنبياء) القرآن تذكير، قصص الأنبياء تذكّر، الإعجاز العلمي يذكّر أينما فتحت القرآن فهو يذكّر بالله، فصفة القرآن بأنه ذكر صفة متمكنة، لذلك عندما نقول القرآن نقول الذكر بدون نزاع (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) المشركون يعلمون ذلك فقالوا (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)الحجر) اعترفوا ولكنهم خلطوا بين الصفات، لفرط وضوحه ولأنه يذكّر بالحقيقة التي لا تغيب، حقيقة الاعتقاد وأننا عباد الله قالوا (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) الشيخ الشعراوي يقول كيف يستوي صاحب ذكر ومجنون؟ المجنون لا يكون معه ذكر! وفي آية أخرى قال (مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14)الدخان) كيف يستقيمان؟!

ثم تأتي بعد ذلك قصة إبراهيم عليه السلام (وَلَقَدْ آَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51)الأنبياء) هذه القصة الوحيدة التي ذكرت بهذا الشكل في سورة الأنبياء نظرا لتناسبها مع محور التوحيد

تفصيل لقصة إبراهيم عليه السلام ثم يأتي بعد ذلك لوط عليه السلام وداوود وسليمان ويونس ونوح، أي القصص أكثر إفادة للنبي صلى الله عليه وسلم؟

في الحقيقة لما عددت سورة الأنبياء الذين ذكروا هم ستة عشر نبيًا بالإضافة إلى مريم في قوله تعالى (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا (91)الانبياء) بالإشارة إليها، في سورة مريم ذكر عدد أقل من الأنبياء لا يتجاو العشرة لكن السورتان التي ذكرتا الأنبياء هما الأنعام (18 نبي) والأنبياء (16 مرة) تميزت الأنعام بذكرها الأنعام ولم يكرر في جميع السور فاختار الله لها اسم الأنعام أما الأنبياء ففصلت في الأنبياء وذكرت 16 نبيا ومختلف في مريم ولكن الله أوحى لها. أشير أنه عندما نقرأ (ولوطا) أول الأنبياء بعد إبراهيم (وَلُوطًا آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74)الانبياء) السَوْء مصدر من ساءه يسوؤه سوءأً والسوء اسم يطلق على كل قبيح. بعدها يقول (وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)) وبعدها (وداوود وسليمان وأيوب) هذه كلها تعطف على الأولى بمعنى ولوطا آتيناه حكما وعلما، مع لوط قال (ولوطًا آتيناه حكما وعلما) (ونوحا آتيناه حكما وعلما) وداوود وسليمان (آتيناهما حكما وعلما) أما موسى وإبراهيم (ولقد آتينا موسى – ولقد آتينا إبراهيم) البدايات تختلف.

نتوقف عند قصة داوود وسليمان، هذه القصة التي ذكرتها سورة الأنبياء لم تكرر في سورة أخرى (وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا)[النمل: 15] على الرغم من أن سورة ص تكلمت عن سليمان وحكمه بالحق وبالعدل، سورة سبأ تحدثت عن داود وسليمان وسورة النمل تحدثت عن سليمان وقصته مع النمل لكن هذه الحادثة نفش الغنم في حرث القوم (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) لم ترد في غير موضع (نفشت) فسدت أكلها الغنم جاء العاملان يحتكمان عند داوود ليحكم بينهما (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ص) كان ابنه سليمان فداود عليه السلام اجتهد بعدما سمع المشكلة من الطرفين فحلّها بالعِوَض ما دامت الغنم أفسدت الأرض قيّم الأرض فجاءت مثل الغنم فأعطوهم الغنم فحكم بالعدل، لما خرج الفريقان أخبروا سليمان فقال لو كنت بدل أبي اقترح كذا فبلغ الخبر داوود فقال تعال يا سليمان فقال أنا أرى أن أهل الغنم يأخذون الأرض التي أفسدوها ويزرعونها إلى أن تصحب في حالة ينع وإثمار وأهل الأرض الذين فسدت أرضهم يأخذون الغنم يستفيدون من أوبارها وألبانها ثم بعد نهاية العام يستردونها بأقل خسارة ممكنة. فاجتهد الحكمان داوود وسليمان ولكن حكم سليمان كان أقرب للمنطقية والذكاء والعدل المحض لكن حكم داوود كان صحيحا أيضا بدليل (وكلا آتينا حكما وعلما) احتراس فكل حكم صحيح. سليمان اجتهد من زاوية جديدة وكان حكمه موفقا نستفيد أن القضايا الاجتهادية تحتاج إلى إعمال الفكر الإسلامي الفكر المنطقي السليم بما لدينا من أدلة هذا دليل قاطع على أن الفقهاء يجتهدوا وفق ما لديهم من قرآن وسنة صحيحة وقواعد فقهية صحية حتى لو أخطأ من اجتهد فهو مثاب.

كل نبي اتصف بشيء داوود اتصف بالحكم أتى بقصة تتناسب مع حكمه وسليمان (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12)سبأ) هذه من معجزات سليمان وتعدد ذكرها في سور أخرى بطرائق مختلفة في سورة سبأ يقول الله تعالى (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ) وفي سورة أخرى يقول (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36)ص) سليمان دعا دعاء عظيما (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36)ص) فالله تعالى سخر له الجن سخّر له الرياح النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من قرينه الجنّ فقيده ثم قال تذكرت دعاء أخي سليمان فأطلقت سراحه، كان صلى الله عليه وسلم ذا أدب عظيم فمن بين أن أعطى لسليمان سخر لداوود كرامات وكل نبي عنده كرامات ومعجزات تتناسب مع شخصه ومع ما يريد الله من حكمته، داوود أوتي ملكا عظيما (وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10)سبأ) ولقد أوتي مزمارا عظيما لتلاوة الزبور ولسيلمان الريح عاصفة بأمره، الرياح تسوق السفن التي كانت تأتي بالتجارات من كل مكان كان نبيا ملكا كانت له مصالح في كل العالم فسخر له الرياح في سورة سبأ قال (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ (12)سبأ) تناسب في سورة سبأ أهل سبأ قالوا (فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19)سبأ) فقال الله (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آَمِنِينَ (18)سبأ) جاءت المناسبة فذكر ريح سليمان تناسب السياق (غدوها شهر ورواحها شهر). أما هنا قال (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81)الأنبياء) لجميع دول العالم لكنه هنا خصص الأرض التي باركنا فيها لتناسق مع الكتاب المبارك وأنجا إبراهيم ولوطا إلى الأرض المباركة.

أعطى الله تعالى لسليمان حكم الجنّ، الجن فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن. (وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82)الانبياء) كلمة عامة فيها جن مؤمن وجن كافر هو الشيطان (وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17)النمل) (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14)سبأ) الله أخبرنا في القرآن أن من الجن المؤمنين وغير المؤمنين وهنا الآية خصصت الشياطن يغوصون له ويعملون أعمال أخرى وضحتها سورة سبأ (وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13)سبأ) سخّرهم للعمل وهذا تفويض إلهي لسليمان ولا ينبغي لأحد غير سليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي له القرآن ولا ننتقص من قيمته أبدا عندما نقول سخر الله لسليمان وداوود، فما أحوج أبناء القرآن أن يدرسوا القرآن لأن فيه العجل العجاب وفيه سر الخلائق.

(وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81)الأنبياء) نعلم كل شيء، أعطيناه قدرة محددة بشرية وحكّمه في الإنس والجن والرياح بما يتوافق مع حكمة الله. هل كانت الريح تجري فقط بمصلحة سليمان؟ لا بمصلحته ومصلحة الكرة الأرضية (وكنا بكل شيء عالمين) نحن أعطيناه هذا الملك ولم نغفل شيئا.

من خصوصيات سورة الأنبياء لم أجده في القرآن، ورد فيها اسم الفاعلين يعود على الله سبحانه وتعالى بطريقة ملفتة للنظر صيغة فاعلين ورد في سورة الأنبياء (إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17)الانبياء) أي ما كنا فاعلين، والله يتحدث عن ذاته إما بصيغ المبالغة (قديرا، عليما) لكن لا يأتي اسم فاعل وحده إلا إذا أضيف مثل (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)غافر) لا يكون كان على شيء قادرا، بالإضافة (لا يوجد في القرآن على كل شيء قادرا) وإنما عالمين لأن الجمع يعوّض المبالغة، جمع اسم الفاعل يعوّض صيغة المبالغة (حاسبين، عالمين، شاهدين، فاعلين، عالمين، حافظين، الوارثين، كاتبون، فاعلين، خاشعين) لم ترد هذه الأساليب مجموعة في سورة كما ورد في سورة الأنبياء فصيغة الفاعلين مجموعة هي بدرجة صيغة المبالغة.

بقي أن نقف عند بقية الأنبياء: أيوب ويونس لم يذكرا في كثير من السور وهنا سمي يونس بذي النون ولم يسمه بصاحب الحوت وزكريا وردت قصته وقصة يأجوج ومأجوج مرتبطة بنهاية الكون.

في رحاب سورة

د. محمد صافي المستغانمي

قناة الشارقة – 1436 هـ

الحلقة – في رحاب سورة طه – 4

تقديم الإعلامي محمد خلف

تفريغ موقع إسلاميات حصريًا