سورة البقرة وآياتها (286 آية) هي أول سورة نزلت في المدينة بعد هجرة الرسول r، ومع بداية تأسيس الامة الاسلامية (السور المدنية تُعنى بجانب التشريع)، وأطول سور القرآن، وأول سورة في الترتيب بعد الفاتحة.

وفضل سورة البقرة وثواب قراءتها ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة منها: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما) وفي رواية (كأنهما غمامتان او ظلتان)

وعن رسول الله r أنه قال: “لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة” أخرجه مسلم والترمذي.

وقال رسول الله r : “اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة” أي السحرة، رواه مسلم في صحيحه.

هدف السورة: الاستخلاف في الأرض (البشر هم المسؤولون عن الأرض)، ولذا جاء ترتيبها الأول في المصحف، فالأرض ملك لله عز وجل، وهو خلقها، وهو يريد أن تسير وفق إرادته، فلا بد أن يكون في الأرض من هو مسؤول عنها، وقد استخلف الله تعالى قبل آدم الكثير من الأمم، وبعد آدم أيضاً، فمنهم من فشل في مهمة الاستخلاف، ومنهم من نجح، لذا عندما نقرأ السورة يجب علينا أن نستشعر بالمسؤولية في خلافة الارض.

كما أسلفنا، فإن هدف السورة هو الاستخلاف في الأرض، وسورة البقرة هي أول سور المصحف ترتيباً، وهي أول ما نزل على الرسول rفي المدينة مع بداية تأسيس وتكوين دولة الإسلام الجديدة، فكان يجب أن يعرف المسلمون ماذا يفعلون ومم يحذرون، والمسؤولية معناها أن نعبد الله كما شاء، وأن نتبع أوامره وندع نواهيه.

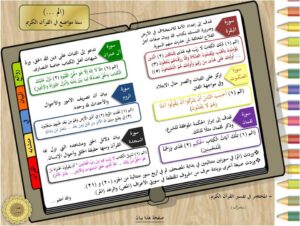

والسورة مقسمة إلى أربعة أقسام: مقدمة – القسم الأول – القسم الثاني – خاتمة. وسنشرح هدف كل قسم على حدة.

· المقدمة: وفيها وصف أصناف الناس وهي تقع في الربع الأول من السورة من الآية (1 – 29)

· الربع الأول: أصناف الناس:

1. المتقون (آية 1 – 5)

2. الكافرون (آية 6 – 7)

3. المنافقون (آية 8 – 20) والإطناب في ذكر صفات المنافقين للتنبيه الى عظيم خطرهم، وكبير ضررهم؛ لأنهم يظهرون الايمان، ويبطنون الكفر، وهم أشد من الكافرين.

· ثم ننتقل إلى القسم الأول من السورة، وفيه هذه المحاور:

· الربع الثاني:استخلاف آدم في الأرض (تجربة تمهيدية ) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) (الآية 30)، واللطيف أنه سبحانه أتبع هذه الآية بـ (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) (آية 31).

وهذه الآية محورية، فهي تعني أنك إذا أردت أن تكون مسؤولا عن الأرض يجب أن يكون عندك علم؛ لذا علّم الله تعالى الاسماء كلها، وعلّمه الحياة وكيف تسير، وعلّمه تكنولوجيا الحياة، وعلّمه أدوات الاستخلاف في الأرض: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)(آية 22). وهذا إرشاد لأمة الاسلام أنهم إن أرادوا ان يكونوا مسؤولين عن الأرض، فلا بد لهم من العلم مع العبادة، فكأن تجربة سيدنا آدم u هي تجربة تعليمية للبشرية في معنى وكيفية المسؤولية عن الأرض.

ثم جاءت الآية (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ( آية 36 ، ترشدنا إلى أن النعمة تزول بمعصية الله تعالى، وتختم قصة آدم بآية مهمة جداً (قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) آية 38 ، وهي تؤكد ما ورد في أول سورة البقرة (هدى للمتقين)، وترتبط بسورة الفاتحة (إهدنا الصراط المستقيم).

· الربع الثالث إلى الربع السابع: نموذج فاشل من الاستخلاف في الأرض: قصة بني اسرائيل الذين استخلفوا في الأرض فأفسدوا (الآية 40) (يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين).

وأول كلمة في قصة بني اسرائيل (أني فضلتكم على العالمين) اي أنهم مسؤولون عن الأرض، وأول كلمة في قصة آدم u (إني جاعل في الأرض خليفة) أي مسؤول عن الارض، وأول كلمة في قصة بني اسرائيل (واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم)، وأول كلمة في الفاتحة (الحمد لله رب العالمين) والحمد يكون على النعم، فذكر نعم الله تعالى واستشعارها هي التي افتتح بها القرآن الكريم، والتي افتتحت بها قصة بني اسرائيل.

· تعداد نعم الله تعالى على بني إسرائيل: الآيات 49 – 50 – 51 – 52

“وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ” (49)”وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ “(50)”وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ” (51)”ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ “(52)

· عرض أخطاء بني إسرائيل (بهدف إصلاح الأمة الإسلامية) الآيات 55 – 61

وفي عرض أخطاء بني إسرائيل التي وقعوا فيها توجيه لأمة محمد r وإصلاح لها، ومن هذه الأخطاء: أن بني اسرائيل لم يرضوا بتنفيذ شرع الله تعالى – المادية – الجدل الشديد – عدم طاعة رسل الله – التحايل على شرع الله – عدم الإيمان بالغيب.

وقصة البقرة باختصار أن رجلا من بني إسرائيل قُتل، ولم يُعرف قاتله، فسألوا سيدنا موسى، فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة لها صفات معينة، ويضربوا الميت بجزء من البقرة المذبوحة، فيحيا باذن الله تعالى، ويدل على قاتله :(الآيات 69 – 71)، وهذا برهان مادي لبني إسرائيل وغيرهم، على قدرة الله جلّ وعلا في إحياء الخلق بعد الموت، وذلك أن بني اسرائيل كانوا ماديين جدا، ويحتاجون الى دليل مادي ليصدقوا ويؤمنوا.

وهذه السورة تقول لأمة محمد r أنهم مسؤولون عن الأرض، وهذه أخطاء الأمم السابقة فلا يقعوا فيها حتى لا ينزل عليهم غضب الله تعالى، ويستبدلهم بأمم أخرى.

وتسمية السورة بهذا الاسم (البقرة) إحياء لهذه المعجزة الباهرة، وحتى تبقى قصة بني إسرائيل ومخالفتهم لأمر الله، وجدالهم لرسولهم، وعدم إيمانهم بالغيب وماديتهم، وما أصابهم جرّاء ذلك – تبقى حاضرة في أذهاننا فلا نقع فيما وقعوا فيه من أخطاء أدت الى غضب الله تعالى عليهم.

وهذه القصة تأكيد على عدم إيمان بني إسرائيل بالغيب، وهو مناسب ومرتبط بأول السورة (الذين يؤمنون بالغيب) وهي من صفات المتقين.

وفي قصة البقرة روايات لأخطاء كثيرة، لأنها تعرض نماذج من الذين أخطؤوا، وهي امتحان من الله تعالى لمدى إيماننا بالغيب.

وتتتابع أخطاء بني اسرائيل إلى الآية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(104)، وكان العرب يفهمون هذه الكلمة (راعنا)،على أنها عادية، ولكنها تعني السباب عند بني إسرائيل، فأراد الله تعالى أن يتميز المسلمون عن اليهود حتى في المصطلحات اللفظية، وأمرهم أن يقولوا (انظرنا).

· الربع الثامن: نموذج ناجح للاستخلاف في الأرض (قصة سيدنا إبراهيم u) وهي آخر تجربة ورد ذكرها في السورة.

· اولا ابتلى سبحانه آدم في أول الخلق (تجربة تمهيدية)، ثم بني اسرائيل فكانت تجربة فاشلة، ثم ابتلى إبراهيم u فنجح (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)، وفي هذه الآية إثبات أن الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة، فالذي يسير على منهج الله وطاعته يبقى مسؤولا عن الأرض، والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله (لا ينال عهدي الظالمين).

· امتحن الله تعالى سيدنا ابراهيم u بكلمات، فلما أتمهن قال تعالى (إني جاعلك للناس إماما)، ثم دعا إبراهيم ربه أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) آية 136، وفي نهاية قصة سيدنا ابراهيم الآية: (قولوا آمنا بما أنزل الينا وما أنزل الى إبراهيم ) جاء ذكر الأنبياء كلهم، وهذا مرتبط بآية سورة الفاتحة (صراط الذين أنعمت عليهم)، فكأنما كل هؤلاء المذكورين في آية سورة البقرة هم من الذين أنعم الله تعالى عليهم، والذين يجب أن نتبع هداهم، والصراط الذي اتبعوه.

وملخص القول في القسم الاول من السورة أن القصص الثلاث : قصة آدم :(إني جاعل في الارض خليفة)، وقصة بني اسرائيل :(وأني فضلتكم على العالمين)، وقصة سيدنا إبراهيم u :(إني جاعلك للناس إماما)، هذه القصص الثلاث بدايتها واحدة وهي الاستخلاف في الأرض، وعلينا نحن أمة المسلمين أن نتعلم من تجارب الذين سبقونا، وأن نستشعر الأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة، ونعرضها على أنفسنا دائما لنرى إن كنا نرتكب مثل هذه الأخطاء فتوقف عن ذلك، ونحذو حذو الأمم السابقة الذين نجحوا في مهمة الاستخلاف في الأرض كسيدنا ابراهيم u.

وفي القصص الثلاث ايضاً اختبار نماذج مختلفة من الناس في طاعة الله تعالى، فاختبار سيدنا آدم u كان في طاعة الله (أكل من الشجرة أم لا)، واختبار بني اسرائيل في طاعتهم لأوامر الله من خلال رسوله، واختبار سيدنا إبراهيم u بذبح ابنه إسماعيل أيضا اختبار لطاعة لله تعالى: (واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات). وخلاصة أخرى هي أن الآمة مسؤولة عن الأرض، والفرد أيضا مسؤول، وللقيام بهذه المسؤولية فهو محتاج للعبادة وللأخذ بالعلم والتكنولوجيا.

· القسم الثاني من السورة (الجزء الثاني): أوامر ونواهٍ للأمة المسؤولة عن الأرض

وفي هذا القسم توجيه للناس الذين رأوا المناهج السابقة، وتجارب الأمم الغابرة أنه يجب عليهم أن يتعلموا من الأخطاء، وسنعطيكم أوامر ونواه كي تكونوا مسؤولين عن الارض بحق وتكونوا نموذجا ناجحا في الاستخلاف في الارض. وينقسم هذا القسم إلى:

· الربع الأول: تغيير القبلة (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) آية (144-143)، لماذا جاءت الآية في تغيير القبلة من بيت المقدس الى بيت الله الحرام؟ المسلمون أمة أرادها الله تعالى أن تكون متميزة، وقوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)، فبما أنكم ستكونون شهداء على الناس لا بد من أن تكونوا متميزين، فلا استخلاف بدون تميز؛ لذا كان لا بد من أن تتميزالأمة المسلمة:

بقبلتها (بدون تقليد أعمى لغيرها من الأمم السابقة) آية 144.

بمصطلحاتها (انظرنا بدلا من راعنا) آية 104.

بالمنهج (اهدنا الصراط المستقيم) سورة الفاتحة .

· الربع الثاني: التوازن في التميز :

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) آية 158. وسبب هذه الآية أن الصحابة لما نزلت آيات تغيير القبلة ليتميزوا عن الكفار اعتبروا أن الصفا والمروة من شعائر الكفار، وعليهم أن يدعوها أيضا حتى يكونوا متميزين، لكن جاءت الآية من الله تعالى أن ليس على المسلمين أن يتميزوا عن كل ما كان يفعله الكفار، فلا جناح عليهم أن يطوفوا بالصفا والمروة؛ لأنها من شعائر الله، وليس فيها تقليد للأمم السابقة. إذًا علينا أن نبتعد عن التقليد الأعمى لمن سبقنا، لكن مع الإبقاء على التوازن، أي أننا أمة متميزة لكن متوازنة.

o الربع الثالث:عملية إصلاح شامل

الآية (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) وفيها اشياء كثيرة: فبعد أن أطاعوا وتميزوا مع الحفاظ على التوازن كان لا بد لهم من منهج اصلاحي شامل: (الإيمان بالله، بالغيب، إيتاء المال، إقامة الصدقة، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهود، الصابرين ، الصادقين، المتقين)، وكأنما الربعان الأول والثاني كانا بمثابة تمهيد للأمة، طاعة وتميز بتوازن وإصلاح شامل، وتبدأ من هنا الآيات بالأوامر والنواهي المطلوبة.

o أوامر ونواهٍ شاملة لنواحي الاصلاح:

o التشريع الجنائي: آية 179(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

o التركات والوصيات آية 180(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)

o التشريع التعبدي آية 183 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) التعبد واحكام الصيام.

o الجهاد والانفاق فيها دفاع عن المنهج، ولا دفاع بدون مال وإنفاق.( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) آية 195.

آية 177 (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) مفصلة في هذه الأحكام، وكلما تأتي الآيات بتشريع تنتهي بذكر التقوى؛ لأنه لا يمكن تنفيذ قوانين إلا بالتقوى، وهي مناسبة ومرتبطة بهدى للمتقين في أول السورة، ونلاحظ كلمة التقوى والمتقين في الآيات السابقة، إذًا، فالإطار العام لتنفيذ المنهج هو : طاعة – تميز – تقوى، ونستعرض هذا التدرج الرائع:

· (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) آية183 .

· (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون) آية َ179 .

· (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ )آية 144. (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)آية 158 .

وكل من هذه الآيات هي اول آية في الربع الذي ذكرت فيه.

· الربع الرابع: باقي أجزاء منهج الاستخلاف

· الجهاد والانفاق(وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ(190)وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ(191).

الحج وأحكامه (196 – 200).

لماذا جاء بآيات أحكام الحج بعد الجهاد؟ لأن الحج هو أعلى تدريب على القتال، وأعلى مجاهدة النفس. وأيات الحج بالتفصيل وردت في سورة البقرة استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم في الربع الثامن من القسم الأول (وأرنا مناسكنا) آية 128. ونلاحظ أن سورة البقرة اشتملت على أركان الإسلام الخمسة : الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولم تفصّل هذه الاركان في القرآن كما فصّلت في سورة البقرة.

الإسلام منهج متكامل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) آية 208 ، والسلم هو الإسلام، وهو توجيه للمسلمين أن لا يكونوا كبني إسرائيل الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) آية 85 ، وأن يأخذوا الدين كاملا غير مجتزأ، فكأنما يوجهنا الله تعالى في سياق السورة إلى الطاعة والتميز، ثم يعطينا بعض عناصر المنهج، ثم يأمرنا أن نأخذ الاسلام كافة، ولا نفعل كما فعل بنو إسرائيل، ثم يكمل لنا باقي المنهج، وهذ الآية (ادخلوا في السلم كافة) كان لا بد من وجودها في مكانها بعد الطاعة والتميز واتباع الأوامر والنواهي، والجهاد والانفاق للحفاظ على المنهج، ثم الأخذ بالدين كافة، ثم التقوى التي تجعل المسلمين ينفذون.

· الربع الخامس : اكتمال المنهج (الآيات 219 – 242).

وفيه إكمال المنهج من أحكام الأسرة من زواج وطلاق ورضاعة وخطبة وخلع وعدة وغيرها، وسياق كل ذلك التقوى، ونلاحظ نهاية الآيات بكلمة تقوى أو مشتقاتها. وقد تأخرت آيات أحكام الاسرة عن أحكام الصيام؛ لأن الله تعالى بعدما أعد المسلمين بالتقوى وبطاعته جاءت أحكام الاسرة التي لا ينفذها إلا من اتقى وأطاع ربه، فالمنهج الأخلاقي والعملي متداخلان في الإسلام. لا ينفع أن يبدأ بأحكام الاسرة ما لم يكن هنالك تقوى في النفوس البشرية.

· الربع السادس: قصة طالوت وجالوت (آية 246 – 251).

وهي قصة أناس تخاذلوا عن نصرة الدين، وجاء ذكرها في موضعها؛ لأن المنهج يجب أن يُحافظ عليه، ولا يتم ذلك إلا بوجود أناس يحافظون عليه.

· آية الكرسي (اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (آية 255)، موضعها في السورة مهم جدا، وتدلنا الى أنه إذا أردنا تطبيق المنهج يجب أن نستشعر قدرة الله وعظمته وجلاله (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)، فالمنهج ثقيل، ويتطلب الكثير من الجهد، لكنه يستحق التطبيق؛ لأنه منهج الله تعالى (الله لا إله إلا هو)

ثم تأتي بعدها آية غاية في كرم الله وعدله (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، أمر من الله بأن لا نكره أحدا على الدين لماذا؟ لأن الدين واضح معناه بعد قوله (الله لا إله إلا هو) فالذي لا يعرف معنى (الله لاإله إلا هو) ولا يستشعر عظمة هذا المعنى، لا مجال لإكراهه على الدين. فالرشد بيٌن والغي بيٌن.

· قدرة الله تعالى في الكون (دلائل احياء الموتى):من الآية (258 – 261) جاءت في ثلاث قصص:

· قصة ابراهيم مع النمرود آية 258 (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

· قصة عزير والقرية الخاوية آية 259 (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

· قصة ابراهيم والطير آية 261 (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

وفي القصص الثلاث تأكيد على قدرة الله تعالى وأنه (لا إله إلا هو)، فكيف لا نقبل بتنفيذ المنهج أو نكون مسؤولين عن الأرض بعدما أرانا الله تعالى قدرته في الكون؟

· الربع الأخير: الإنفاق (الآيات 261 – 283)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )آية 278

وهو آخر جزء من المنهج، وفيه حملة شديدة على جريمة الربا التي تهدد كيان المحتمع، وتقوض بنيانه، وحملت على المرابين بإعلان الحرب من الله تعالى ورسوله على كل من يتعامل بالربا، أو يقدم عليه. وعرض للمنهج البديل، فالإسلام لا ينهى عن أمر بدون أن يقدم البديل الحلال، وقد جاءت آيات الربا بين آيات الإنفاق لتؤكد معنى وجود المنهج البديل للمال والرزق الحلال.

o الخاتمة: وهذه أروع آيات السورة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) آية 285. فالتكاليف كثيرة، والتعاليم والمنهج شاق وثقيل، فكان لا بد من أن تأتي آية الدعاء لله تعالى حتى يعيننا على أداء وتنفيذ هذا المنهج (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) آية 286 .

اي أعنا يا ربنا على تنفيذ المنهج؛ لأنه سيوجد أعداء يمنعوننا من ذلك، ولن نقدر على تطبيق المنهج بغير معونة الله. واشتملت الخاتمة على توجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله عزّ وجلّ برفع الأغلال والآصار، وطلب النصرة على الكفار، والدعاء لما فيه سعادة الدارين (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) وقد ختمت السورة بدعاء المؤمنين، كما بدأت بأوصاف المؤمنين، وبهذا يلتئم شمل السورة أفضل التئام، فسبحان الله العلي العظيم.

خلاصة: نحن مسؤولون عن الأرض والمنهج كاملا، وعلينا أن ندخل في السلم كافة، والمنهج له إطار: طاعة الله وتميز وتقوى. أما عناصر المنهج فهي: تشريع جنائي، مواريث، إنفاق، جهاد، حج، أحكام صيام، تكاليف وتعاليم كثيرة، فلا بد أن نستعين بالله تعالى على أدائها لنكون أهلا للاستخلاف في الارض، ولا نقع في أخطاء الأمم السابقة.

تنتهي سورة الفاتحة بذكر المنعَم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالين: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)) والبقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين، تبدأ بذكر المتقين (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2))، وهؤلاء منعَم عليهم، ثم تقول (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (6)) فتجمع الكافرين من المغضوب عليهم والضالين، وتذكر المنافقين (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8)) فاتفقت خاتمة سورة الفاتحة مع افتتاح سورة البقرة.

ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق المكلفين: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)) وذكرهم في بداية البقرة.

المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، والضالون الذين لم يعلموا الحق وإنما ضلوا الطريق، ويضرب لهم مثلاً اليهود والنصارى، والمغضوب عليهم، ومنهم اليهود والنصارى، وفواتح البقرة تحدثت عن هذه الأصناف المتقين والكفار والمنافقين، وجمعت المغضوب عليهم والضالين.

*سؤال: هل هذا الأمر مقصود في حد ذاته من قِبل الله سبحانه وتعالى، يعني هذه التوأمة بين خواتيم السور وبدايات السور التي تليها؟

قسم من الباحثين في عموم المناسبات قالوا: القرآن كتاب حياة، فخذ أي يوم من أيام الحياة، هل هي مترابطة في مسألة واحدة، أو أن فيها أمورا مختلفة متعددة كلها تجمعها الحياة؟ والقرآن كتاب حياة فيه ما فيها، تقع أمور كثيرة متعددة مترابطة، ولكن لا يبدو هذا الترابط ظاهراً، مثل الكتاب تقرؤه من مقدمته إلى خاتمته: فصل أول، وفصل ثان، نلاحظ في هذا الوضع التوقيفي ارتباطا واضحا في هذه المسألة.

ولذلك قال الرازي: إن آيات القرآن كلها كأنها كلمة واحدة من حيث الترابط، نحن لا نقول إنه غير مقصود، ولكننا الآن ننظر في شيء موجود أمامنا، ونبحث فيه: هل هنالك تناسب أو لا؟ في هذا الوضع الحالي نحن الآن نرى ترابطاً واضحاً، نحن نصف في تقديرنا، وفيما يظهر لنا كعلماء هذا الأمر، والله أعلم.

تبدأ سورة البقرة بقوله تعالى (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6)) إذًا هو ذكر المؤمنين وما يؤمنون به، يؤمنون بما أنزل إليهم، وما أنزل من قبلهم، ثم ذكر الذين كفروا.

وقال في آخر السورة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)) فهذا إيمان بالغيب، في مفتتح السورة قال (وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)، وهنا قال (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ). ثم قال (أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286))، وذكر في المفتتح الذين كفروا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) ثم ذكر في الخاتمة الدعاء (فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)، هذا تناسب كامل.

في خواتيم البقرة قوله تعالى (لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284))، وفي بداية آل عمران (إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء (5) آل عمران) لله ما في السموات وما في الأرض، وإن تبدوا، ما في السموات وما في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كأنها جزء منها. (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء (6)) في آل عمران، وقال في البقرة (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)) ذكر ما يشاء في التصوير، وذكر ما يشاء في الخاتمة، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا في بداية الأمر والخِلقة، يتصرف كيف يشاء، ثم (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)) يتصرف كيف يشاء في الخاتمة، إذًا تصرف في التصوير كيف يشاء، وتصرّف في الخاتمة كما يشاء.

آية البقرة تقول (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء) والمفهوم من الآية أن الله يتصرف كما يشاء (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء) (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء) صار المبتدأ والخاتمة بمشيئته سبحانه.

في نهاية البقرة ذكر من آمن بالله والملائكة والكتب والرسل (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ (285))، وذكر في أول آل عمران الكتب (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ (3))، هذه كتب، والمنزَل عليهم هم الرسل، إذًا من آمن بهذه آمن بتلك، ذكر الكتب في آخر البقرة، وذكرها في أول آل عمران.

ثم قال في خاتمة البقرة (أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)) وفي بداية آل عمران (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4))، (قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12))، قال: فانصرنا على القوم الكافرين، ثم قال: قل للذين كفروا ستغلبون، وكأنها استجابة لهم، استجاب لهم دعاءهم. ثم ذكر (فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286))، وفي أوائل آل عمران نصر المسلمين في معركة بدر (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا (13)) فكأنها استجابة للدعاء الذي دعوا به (فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)، قل لهم، وفعل، قل لهم موجهة للكفار، قال للرسول e قل لهم ستغلبون، هم قالوا فانصرنا على القوم الكافرين، فقال تعالى قل لهم ستغلبون وفعل، إذًا استجابة بالقول وبالفعل، فهذا هو الترابط.

وقد يكون من الترابط (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (7)) إلى أن يقول (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7))، وقال في البقرة (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286))، أنتم لا تعرفون المتشابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولا يعلم تأويله إلا الله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا ليس من شأنكم، ليس في طاقتكم معرفة المتشابه (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا) ليس في طاقتكم أن تبحثوا هذا الأمر، والله لا يكلفكم هذا الأمر (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (286)) في التفكير والقصد والفعل.

ربما تكون تتمة الآية (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) هذه في العمل، وتلك في آل عمران في الاعتقاد والتفسير. حتى في التكليف أو عدم التكليف بالاعتقاد، وسعها: أي شيء ليس في وسعك لا تفكر فيه، إذن صار ترابط من حيث العمل، ومن حيث الاعتقاد والتفسير والتأويل، الذي ليس في وسعك لا يكلفك ربك به، فصار هناك ترابط في أكثر من نقطة.

مشكاة التدبر

إعداد وتقديم

فوزية وخي

مشرفة الدبلوم العالي للتدبر بمعهد تدبر

رمضان سنة 1440

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة برنامج مشكاة التدبر

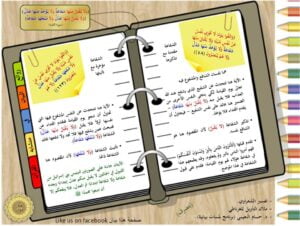

تعريف البرنامج:

تدبر موضوعي للقرآن الكريم كاملا خلال سنة ونصف.

– منهجية البرنامج:

– تعريف بالسورة: (مقصدها، اسمها، فضلها، سبب نزولها، أحوال نزولها،عدد آياتها، مناسباتها).

– خصائص السورة: (الكلمات البارزة والمكررة فيها، المتشابهات، النداءات في السورة، توجيه وتدبر القراءات، القصص الواردة في السورة من الأمم الغابرة أو السيرة النبوية، الأمثال الصريحة).

– التقسيم الموضوعي للسورة: (افتتاحية السورة، محاور السورة ومناسبة كل مقطع لمقصد السورة وما قبله وما فيه من هدايات، خاتمة السورة)

– ختام المجلس: (خلاصة ما تعلمنا من السورة، رسالة وتواصي).

—————————————————-

سورة البقرة

أولًا: مقصد السورة:

إعداد الأمة لحمل أمانة الدعوة وعمارة الأرض والقيام بدين الله _عز وجل_.

ثانيًا: اسم السورة:

سورة البقرة : وردت التسمية في الحديث؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم –: “من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه”.

وسميت بالبقرة لورود قصة البقرة في السورة، ولها دلالة واضحة على مقصد السورة، سنأخذه عند حديثنا عن قصة البقرة.

الزهراوين: مع سورة آل عمران، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “اقرأوا الزهراوين: البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان -أي الظلّة- أو كأنهما فرقانٌ من طير صوافّ، تحاجّان عن أصحابهما”.

سنام القرآن:) أي أعلاه)، عن ابن مسعود مرفوعا :”إِنَّ لِكلِّ شيءٍ سَنامًا ، و سَنامُ القرآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ ، و إِنَّ الشيطانَ إذا سمعَ سورةَ البَقَرَةِ تُقْرَأُ خرجَ مِنَ البيتِ الذي يُقْرَأُ فيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ”.

فسطاط القرآن: كان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن.

ثالثًا: فضلها والترغيب في قراءتها وحفظها والعمل بها، ونذكر منها:

• عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : “لا تجعلوا بيوتكم قبورًا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان”.

• قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “اقرأوا الزهراوين: البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان -أي الظلّة- أو كأنهما فرقانٌ من طير صوافّ، تحاجّان عن أصحابهما”.

• قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة”.

• خواتيم البقرة : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: بينما جبريل قاعد عند النبي _صلى الله عليه وسلم_ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك، فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ـ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.

• صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، {لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَاۚ} الآية ، قال «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس، قال الله: قد فعلت.

• عن أبي مسعود ،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه” : قيل في كفتاه أقوالا:

1. أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن.

2. عن قراءة القرآن.

3. كفتاه كل سوء.

4. كفتاه شر الشيطان شر الإنس والجن.

5. كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر.

ولا يمنع من الجمع بين كل الأقوال والله أعلم.

• قال مسلم: عن عبد الله، قال: لما أسري برسول الله _صلى الله عليه وسلم_ انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال تعالى: { إذ يغشى السدرة ما يغشى }[ النجم: 166]، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله _صلى الله عليه وسلم ثلاثا_: أعطي الصلوات الخمس ، وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.

• قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: “من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت”.

رابعًا: أحوال نزول السورة:

فيها أول ما نزل في المدينة، وفيها آخر ما نزل من القرآن الكريم.

استمر نزول سورة البقرة 10 سنوات، وهي سنوات التأسيس للمجتمع المسلم، وهي سنوات الإعداد لعمارة الأرض، وسنوات التشريع وسنوات البناء.

وهي كذلك سنوات تمايز الناس تجاه هذه الدعوة بين مؤمن خالص، وكافر خالص، ومنافق، ولم يكن ذلك في العهد المكي.

والجدير بالذكر أنه ليس للسورة سبب نزول، إلا في بعض آياتها تذكر في حينها.

خامسًا: عدد آياتها:

عدد آيات السورة: 285 بعدّ أهل المدينة ومكة والشام، 286 بعدّ أهل الكوفة، 287 بعدّ أهل البصرة.

وَقَالَ الْعَادُّونَ آيَاتُهَا مِائَتَانِ وَثَمَانُونَ وَسَبْعُ آيَاتِ وَكَلِمَاتُهَا سِتَّةُ آلاف كلمة ومائتان وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ كَلِمَةً (6221) وَحُرُوفُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَخَمْسُمِائَةِ حَرْفٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ (25.500).

سادسا: من خصائص السورة:

1. فيها آخر آية نزلت، وأعظم آية، وأطول آية.

2. تميزت بنزولها من بداية العهد المدني إلى نهايته.

3. تميزت بأنها أطول سورة في القرآن.

4. ذكر ابن كثير: (قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَلْفِ خَبَرٍ وَأَلْفِ أَمْرٍ وَأَلْفِ نَهْيٍ).

5. فيها تشريعات لأركان الإسلام الخمس: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام والحج، ولم تجمع في غيرها.

6. فيها الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين، والنفس (القصاص)، والعقل (آيات السؤال عن الخمر} ، والمال (آيات الإنفاق والربا والدين {ولا تأكلوا أموالكم …}، والعرض (أحكام العدة).

7. ورد في السورة لفظ الخليفة، كوظيفة لآدم _عليه السلام_، ولم يرد في غيرها، ويدور المقصد حول هذا اللفظ.

8. ورد لفظ العهد (وما يدل عليه): 11 مرة وهو من أبرز أسباب عزل بني إسرائيل وهو خيانتهم لعهودهم ومواثيقهم مع الله _عز وجل_ ومع الناس؛ ولذا تكرر هذا المعنى في السورة.

9. النداءات:

• يا أيها الناس: وردت مرتين {اعبدوا ربكم}[البقرة: 21]، {كلوا مما في الأرض}[البقرة:168].

• يا أيها الذين آمنوا: 11 مرة من ضمن 90 نداء في القرآن الكريم.

• يا بني إسرائيل: 3 مرات (ورد 6 مرات في القرآن الكريم: مرة في طه، ومرة في الصف، ومرة في المائدة على لسان عيسى _عليه السلام_).

10. الأمثال الصريحة الواردة في سورة البقرة: 13 مثلا، توفر أركان التشبيه (المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه).

1) {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}[البقرة: 13].

2) المثل المائي والناري في المنافقين: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ}[البقرة: 17-19].

3) مثل البعوضة: {إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ}[البقرة: 26].

4) {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}[البقرة: 74].

5) { وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}[البقرة: 171].

6) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة: 183].

7) {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}[البقرة: 214].

8) {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }[البقرة: 259].

9) {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: 261].

10) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[البقرة: 264].

11) {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[البقرة: 265].

12) {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}[البقرة: 266].

13) مثل آكل الربا: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: 275].

11. القصص الوارد في سورة البقرة:

1) قصة آدم _عليه السلام_.

2) قصة بني إسرائيل (أصحاب السبت، جزء من عهد موسى إلى عهد النبي _صلى الله عليه وسلم_).

3) وردت قصة البقرة ولم ترد في غيرها.

4) قصة طالوت وجالوت ولم ترد في غيرها.

5) قصة إبراهيم _عليه السلام_ وبناء البيت.

6) محاجة إبراهيم _عليه السلام_ للنمرود ولم ترد في غيرها.

7) ورد في السورة ست قصص لإحياء للموتى:

1) إحياء بني إسرائيل بعد صعقهم.

2) إحياء القتيل في قصة البقرة.

3) إحياء الطير في قصة طلب إبراهيم- عليه السلام- رؤية كيفية إحياء الموتى.

4) إحياء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.

5) إثبات إحياء الله للموتى _عز وجل_ في محاجة إبراهيم _عليه السلام_ للنمرود.

6) إحياء الذي مر على قرية وهي خاوية (لم يهتم القرآن بتعيين الشخص لأن المراد الآية في ذاتها أيا كان من مر عليها).

12. أسماء الله الحسنى الواردة في السورة: 28 اسما، 429 مرة.

الاسم في البقرة في القرآن

1 الله 281 2699

2 الرب 46 978

3 العليم 21 157

4 الرحيم 12 123

5 الغفور 8 91

6 الحكيم 7 91

7 السميع 7 45

8 العزيز 6 92

9 القدير 6 45

10 البصير 5 23

11 التواب 4 11

12 الواسع 4 9

13 الحليم 3 11

14 الخبير 2 45

15 الغني 2 18

16 الرؤوف 2 10

17 البارئ 2 3

18 الرحمن 1 57

19 الحميد 1 17

20 الولي 1 15

21 المولى 1 12

22 الشاكر 1 2

23 العظيم 1 9

24 العلي 1 8

25 المحيط 1 8

26 الحي 1 5

27 القيوم 1 3

28 القريب 1 3

سابعا: موضوعات السورة:

تنقسم السورة إلى مقدمة ومحورين وخاتمة :

• المقدمة وفيها مرتكزات عمارة الأرض وأقسام الناس: من الآية 1 إلى الآية 39.

• المحور الأول: بنو إسرائيل ومبررات عزلهم: من الآية 40 إلى الآية 141 حزب ونصف.

• المحور الثاني: مقومات استحقاق هذه الأمة للخلافة وعمارة الأرض: من الآية 141 إلى الآية 283.

• الخاتمة: من الآية 284 إلى الآية 286 وهي الثلاث آيات الأخيرة.

ثامنا: افتتاحية السورة وخاتمتها:

افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن الكريم وختمت بمدح المؤمنين به وهو المنهج الذي به تستقيم عمارة الأرض كما يرضي الله -عز وجل-.

افتتحت السورة بمدح المتقين وختمت ببيان أنهم هم أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهم من حمل أمانة عمارة الأرض على منهاج النبوة.

تاسعا: مواضيع السورة:

1. المقدمة من الآية 1 إلى الآية 39، وتشمل:

1. الآية 1 و2: التنويه بمكانة القرآن الكريم ومقصده في هداية الناس: وهو المنهج الذي تقوم عليه عمارة الأرض وفق ما يريده الله _عز وجل_ ويرضاه، وهو كذلك الذي سينقسم الناس تجاهه.

(1) الم : التحدي به، وكذلك جاء التحدي في السورة بقوله تعالى: }وإنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ{[البقرة: 23-24].

(2) ذلك: استخدام اسم الإشارة للبعيد يفيد التعظيم لهذا الكتاب.

(3) الكتاب: ال التعريف تفيد هيمنة الكتاب، وأنه مشتمل على ما لم تشتمل عليه بقية الكتب.

(4) وصفه أنه لا ريب فيه.

(5) هدى: حذف معمول هدى تفيد إطلاقها، أي هدى لجميع مصالح الدنيا والآخرة، ففيه صلاح دنياك وآخرتك، فنرى هنا إعجاز المنهج من بداية السورة، كيف لا وقد قال تعالى: }ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير{[الملك: 14].

فإذا علمنا كل هذه الصفات الجليلة لهذا الكتاب العظيم حُقَّ لنا الأخذ به بقوة، والاهتداء به كالعطشى على مورد الماء، والبلاغ به لكل العالمين فهو الحجة البيّنة التي لا ريب فيها.

وحُقّ لنا الاعتزاز به، والتنافس عليه تلاوة وحفظا وتدبرا ودعوة، رجاء أن نكون من أهله.

2. من الآية 3-20 : أقسام الناس تجاه الإيمان والعمل به: بين مؤمن خالص، وكافر خالص، ومنافق، وجاء التطويل بثلاثة عشر آية في المنافقين لبيان خطرهم على هذه الأمة وخطرهم على المنهج عموما.

القسم الأول المؤمنون : (التقوى، الإيمان، الصلاة، الإنفاق، اليقين، الفلاح).

1) التركيز على الإيمان بالغيب وذلك لأنه: أصل الإيمان، ولذلك يقفل باب التوبة حين ينتفي الغيب ويصير شهادة إذا غرغر الإنسان، أو طلعت الشمس من مغربها.

• كما أن الإيمان بالغيب شامل للإيمان بالكتب وما جاءت فيها من أخبار وحكم وغيرها.

• وأول الغيب الإيمان بالله _عز وجل_: وقد رأينا تكرر أسماء الله _عز وجل_ في السورة وتنوعها (28 اسما 429 مرة).

• والإيمان بالله -عز وجل- هو أساس أركان الإيمان: وبقية الأركان تابعة له.

• كذلك أكثر ما يدفع على العمل هو العلم بالله _عز وجل_ بأسمائه وصفاته.

• جاء في الآيات يؤمنون ويؤمنون ويوقنون، واليقين: هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، وهو الموجب للعمل.

• الآخرة هي أكثر ما يرغب في العمل.

اليقين الذي يدفع على العمل يحتاج منا صدقا مع أنفسنا، لنراجعها، ونحاسبها، وهذا يدفعنا لنسأل أنفسنا: هل نحن موقنون بالآخرة؟ ما مدى حضور الآخرة في قلوبنا؟؟ في أذهاننا؟

يقول الله عز وجل عن الأنبياء _صلوات الله عليهم_: {إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار}[ص: 46].

جميعنا لو سئلنا عن إيماننا باليوم الآخر لأجبنا باليقين في ذلك، ولكن هل حالنا مع الله حال من يوقن أنه ملاقيه ومجازيه على أعماله؟ هل عباداتنا وتعاملاتنا تعكس إيماننا بيوم الحساب؟

ما مدى حضور الآخرة في نفوسنا؟ ولا نقصد البكاء والخوف من الموت وترك الدنيا فليس هذا المطلوب، إنما أن تكون حاضرة في أعمالك، في صلاتك، في معاملاتك مع الناس، فالآخرة ليس بعدها شيء.

هذا هو المطلوب من اليقين بالآخرة.

هذه القيم التي يجب علينا أن نغرسها في أنفسنا ابتداء وفي أبنائنا.

2) عمل الجوارح : اقتران الإيمان بالغيب بالعمل (الصلاة والإنفاق يشمل الزكاة والنفقات عموما حتى على الأهل: ففيها صلاح النفس وتزكيتها بالإنفاق، وفيها صلاح الأسرة، وفيها التكافل الاجتماعي، وغير ذلك).

والفصل بين العموم والخصوص في قوله: }والذين يؤمنون بما أنزل..{ (يشمل الإيمان بالكتب واليوم الآخر): لبيان أهمية هذا الجانب.

ولا ينفع ولا يصدق إيمان بلا عمل : فجاء يؤمنون بالغيب ثم إقامة الصلاة ثم الإنفاق ثم إيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا خصوص بعد عموم للإيمان بالغيب.

والواقع يشهد هذا الانفصام العجيب، فتجد مسلما مؤمنا بالله إلا أنه تارك للصلاة، بذيء اللسان.. أو زاهدة في الحجاب، نمامة بين الناس!

لذلك غالبا ما نجد في القرآن الكريم اقترانا بين الإيمان والعمل، فلا تُجدي الأماني المجردة ولا يجتمع إيمان صادق مع حب الهوى!

بل كلما ارتقى إيمان العبد استصغر أعماله مهما فعل صالحا، فهو يراها قليلة حقيرة في جنب الله _عز وجل_، ولا يعلم ما كان خالصا وقُبل منها.

3) وبدأ بالهدى وختم بالهدى لبيان أن طريق الهداية هو اتباع هذا المنهج.

4) ومقتضى الهدى هو العمل لتصح فعلا الهداية.

5) ختمها بالفلاح وهي الغاية التي يسعى إليها كل إنسان، والفلاح مطلق في الدنيا والآخرة.

القسم الثاني الكفار:

صفاتهم:

أنهم لا يؤمنون، الدوام على الكفر، ختم على قلوبهم، العناد، على أبصارهم غشاوة هم من وضعها: الحق أبلج لكنهم لا يرغبون في اتباعه.

الحقُّ أَبْلَجُ والباطل لَجْلَجٌ، والمعنى: الحق واضح مُشْرِق والباطل غامض، لكنهم لا يؤمنون ليس لأنهم لا يعلمون إنما لأنهم وضعوا الغشاوة عن رؤية الحق واتباعه. يرون الحق ولا يتبعونه.

وصفهم بعد ذلك بنقض الميثاق والفساد في الأرض }الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}[البقرة: 27].

أما جزاؤهم فعذاب عظيم، مقابل الفلاح جزاء للمتقين.

القسم الثالث المنافقون:

النفاق نوعان : نفاق عقيدة ونفاق معاملة.

ونفاق عقيدة نفاق كفر.

لكن لا نسميهم كفارا، لأننا نحكم بالظاهر ونوكل السرائر إلى الله.

صفات المنافقين:

1) الكذب (تكررت)

2) الخداع (تكررت).

3) الجهل، (تكررت).

4) الغفلة.

5) السفه وقلة العقل (تكررت).

6) مرض القلوب.

7) قلب الحقائق والمسميات.

8) الإفساد في الأرض.

9) السخرية و الاستهزاء.

10) المكر.

11) الطغيان.

12) عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والتذبذب.

13) الضلال

وجزاؤهم خسران وإملاء، قال تعالى: }اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ{[البقرة: 15-16].

السؤال: أنا أين؟ مع أي فريق؟

كم مرة نرى الحق ولا نتبعه؟؟ وهذا يجعلني أنتبه وأخشى على نفسي.

عندما ندرس صفات المنافقين ليس الهدف فقط لنعلمها، نحن غالبا إن لم يكن دائما ننزه أنفسنا ونتهم الآخرين.

فنحن نرى المنافق وصفاته، فنرمي على فلان أو فلانة ممن نعرفهم وقد يكون صحيحا لكن الخطر هو أن تكون عندي أنا هذه الصفات.

أن يكون عندي النور ويكون حجة علي يوم القيامة.

الخطر هو أن تكون لي أنا بعض صفات المنافقين.

نسأل الله الهداية والثبات على الحق.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

3. دعوة الناس لعبادة الله -عز وجل- وحده: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون}[البقرة: 21] وهو المقصد الذي خلق الإنسان لأجله، وناسب أن كان أول نداء في القرآن الكريم.

فالإنسان ذكر مقصد خلقه في سورة الذاريات في قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}[الذاريات:56] ووظيفته في سورة البقرة في قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة}[البقرة:30].

فلا تستقيم عمارة الأرض إلا بعبادة الله -عز وجل-، وكذلك يتفرغ ويسهل على الناس العبادة إن عمرت الأرض بالمنهج الذي يريده الله- سبحانه-، قال تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا}[النصر:1-2]، فإن انتصر الدين وتمكن في الأرض دخل الناس في دين الله -عز وجل- أفواجا وصلح حال الأرض مؤمنهم وكافرهم.

لذلك جاء الخطاب للناس كافة لأن عموم الناس مكلفون بعبادة الله -عز وجل- وحده.

وتحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله، وجاء الترغيب والترهيب والمثل أدلة على هذا المنهج القويم، المنهج الرباني المعجز.

ختمت المقدمة بأصل الخلقة وقصة آدم -عليه السلام-:

وتميزت قصة آدم في سورة البقرة بثلاثة أمور:

• أولًا ذكر وظيفة آدم -عليه السلام- في قوله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}[البقرة:30].

• ثانيًا : تميز آدم عن بقية الخلق: بالعلم، ذكرت كلمة العلم بمشتقاتها في أربع آيات ثمان مرات. وذكرت صريحة تعليم الله لآدم وتميزه بالعلم {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}[البقرة:31-33].

• ثالثًا: تلقين آدم التوبة: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}[البقرة:37].

ودلالات ذلك:

o أن الإنسان ضعيف، سيخطئ وسيعصي، ويتوب من وفقه الله- عز وجل- للتوبة.

o أن من لقن آدم التوبة ووفقه إليها سيرسل له منهجًا ليحقق وظيفته على الأرض وهي عمارتها وفق منهج الله -عز وجل-.

فالله_جل وعلا_ الذي خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ولقّنه التوبة، لن يتركه بعد كل هذا ضائعا تائها، بل من كمال عناية الله -عز وجل- بآدم وذريته إرسال المنهج له، ومثل ما علم آدم يعلم ذريته.

قصة معصية آدم _عليه السلام_ هي قصتنا جميعا، فما من بشر إلا وسيخطئ ويذنب، ولا حل له سوى التوبة فورا إلى ربه _عز وجل_ الذي تاب على آدم _عليه السلام_ وبإذن الله يتوب عليه.

ووظيفة آدم _عليه السلام_ الخليفة، المميز بالعلم، هي مسيرتنا جميعا من بعده، لذا فإن الترقي في العلوم الدنيوية والدينية بعد الإيمان بالله _عز وجل_ أكثر ما ينبغي أن نحرص عليه لنحقق الاستخلاف في الأرض على مراد الله _عز وجل_.

ليس المطلوب من الجميع أن يكونوا خطباء على المنابر، بل كذلك نريد الطبيب وعالم الذرة وعالم الفيزياء وعالم الفلك..إلى غيرها من العلوم التي هي الوسيلة لتحقيق غاية الاستخلاف.

2. المحور الأول : بنو إسرائيل ومبررات عزلهم : من الآية 40 إلى الآية 123 ختمت بقصة إبراهيم من الآية 124 إلى الآية 141.

ذكرت السورة صورًا من تاريخ بني إسرائيل، ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم، ومن مواثيقهم وعهودهم، ابتداء من عهد موسى -عليه السلام- إلى عهد محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ففيها بيان نعم الله على بني إسرائيل ثم مقابلتهم لهذه النعم بالجحود والنكران، ولذلك لم يكن ذكر النعم أو القصص الواردة في السورة بالترتيب الزمني.

ابتدأت السورة بالمن على المسلمين بالكتاب.

وابتدأت بقصة بني إسرائيل بالمن عليهم بصور شتى:

1) المنّ بندائهم ببني إسرائيل: فيها تذكيرهم بنعمة نسبهم: انتسابهم لإسرائيل أي لنبيّ (فلم يناديهم يا أهل الكتاب أو يا أيها الذين هادوا أو غيرها …).

2) تكرر تذكيرهم بالنعم {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} وردت ثلاث مرات: في مطلع الحديث عنهم مرتين وفي ختامه مرة.

3) أمرهم بالإيمان والتلطف معهم بالرغم من فسقهم ومعاداتهم للنبي _صلى الله عليه وسلم_ قال تعالى: {وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم}[البقرة: 41] وتذكيرهم بأنهم أهل كتاب.

4) تعداد النعم عليهم.

• تفضيلهم على العالمين: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ}[البقرة: 47].

• نجاتهم من الغرق: { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ}[البقرة: 49].

• العفو عنهم بعد عبادة العجل: {ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[البقرة : 52].

• قصة بعثهم بعد موتهم لما طلبوا رؤية الله عز وجل: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[البقرة: 56].

• التظليل بالغمام

• المن والسلوى.

• الأكل من الطيبات.

{وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}[البقرة: 56].

وليست الغاية تعداد النعم : إنما كيف قابلوا هذه النعم، كيف كان جحودهم و كفرانهم للنعم.

وأقول ليست الغاية التعرف على خلق وطبع بني إسرائيل فحسب، حقيقة هو من الغايات للحذر منهم، فمعرفتك بعدوك سبب في نجاتك من مكائده بإذن الله، ولكن الغاية هي محاسبة نفسي.

عددي نعم الله -عز وجل- عليك وابحثي في نفسك كيف قابلت هذه النعم؟

أولها نعمة الهداية، نعمة الصحة، نعمة الكلام، ونعمة العلم، نعمة الدفء، نعمة الطعام، نعمة الشراب، {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم}[النحل: 18].

مما قيل من اللطائف في التعبير بالمفرد في كلمة النعمة أن النعمة الواحدة لا تحصي النعم التي فيها، فكيف بغيرها من النعم.

سؤال أسأله لنفسي: كيف قابلت هذه النعم؟؟؟

نعمة الصحة ثم مرضت؟؟ أتسخط؟؟

نعم المال ثم احتجت؟؟؟ كم من مرة يكون عندي ولا أحتاج؟

نعمة الزوج لكنه صعب؟؟ شديد؟ عصبي!!!!!

نعود إلى بني إسرائيل ونتتبع أخلاقهم وطبائعهم وكيف قابلوا نعم الله_عز وجل_ عليهم.

بعد المن عليهم جاء الأمر بالصلاة :{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}[البقرة: 43]. ومناسبة الأمر بالصلاة أنهم لو أقاموا الصلاة لصلح حالهم كله، مدار كل هذه الأخلاق الذميمة من تضييع الصلاة ولو حافظوا عليها لاستقام حالهم.

جاء الأمر بالصلاة مرة أخرى: {واستعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 45].

ثم ذكر صفاتهم الذميمة التي كانت سببا في عزلهم:

1. خيانة العهود: أوفوا بعهدي وردت في الحديث عن بني إسرائيل 7 مرات (6 آيات) 4 مرات بلفظ الميثاق و3 مرات بلفظ العهد.

2. عدم الخوف من الله _عز وجل_: الخوف الحقيقي هو الباعث على العمل. أنا أخاف الله؟؟ ما صدقك؟؟ الخوف ليس كلمة تقال، إنما هو شعور وعمل قلبي يؤثر على الجوارح.

3. عدم العمل بالعلم: يعلمون الحق ويخالفونه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.

4. كتمان الحق.

5. يقولون ما لا يفعلون : يأمرون الناس بالبر ولا يفعلونه {كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون}[الصف:3].

6. قلة العقل (مع ما عرف عليهم من الذكاء) أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ذكاء من غير تزكية فلم ينفعهم ذلك.

7. فسقهم.

8. حبهم للمحسوس (للشيء المادي) وللتفصيل : عكسها الإيمان بالغيب :{وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة}[البقرة:55].

9. سوء أدبهم مع نبيهم موسى _عليه السلام_: {قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا}[الأعراف:129].

10. جبنهم بسبب حبهم للحياة (أي حياة): عاشوا في التيه بسبب جبنهم ومع ذلك منّ الله -عز وجل- عليهم بالظلال والمن والسلوى.

11. ظلمهم لنفسهم.

12. الاستهزاء بأمر الله _عزوجل_.

13. تغييرهم أمر الله _عزوجل_.

14. فسقهم عن أمر الله _عزوجل_.

15. تفرقهم (اثنتا عشرة عينا : متفرقين على 12 فريقا : حتى ظلم فرعون لم يجمعهم) فما حالنا نحن الآن؟ الله المستعان.

16. قلة العقل باستبدالهم الذي هو خير بالذي هو دونه : للأسف الناس تجري وراء الموضة والتقليد حتى رأينا هذا بأم أعيننا في كل شيء.

17. الكفر بآيات الله _عزوجل_.

18. قتل الأنبياء بغير حق.

19. عصيانهم لأوامر الله _عز وجل_ وأنبيائهم_عليهم السلام_.

20. نقضهم للميثاق: {َواذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [المائدة:7]. ونحن كيف مع ميثاقنا مع الله _عزوجل_؟

21. التولي وترك ما أمر الله _عزوجل_.

22. قصة السبت: فيها تحايل وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

23. قصة البقرة وما فيها:

قصة البقرة : وقد سميت السورة باسمها: مع أنها امتثال لأمر الله عز وجل

ما أهمية هذه القصة، حتى تذكر في السورة وتسمى باسمها؟

هذه القصة لم تذكر في غير هذه السورة، وأهم ما نأخذ منها:

1. تلكؤ بني إسرائيل في تنفيذ أمر الله_عز وجل_.

2. معاندة الأنبياء -عليهم السلام- والاستهزاء بهم.

3. التنطع والتشديد في الدين.

4. قتل النفس.

5. حب الدنيا.

وهي عكس ما يجب أن تكون عليه الأمة التي تحمل أمانة عمارة الأرض، وحمل راية الدين التي من صفاتها:

1. المبادرة.

2. الطاعة.

3. الاستسلام.

4. الحفاظ على النفس.

5. حب الآخرة.

24. تحريف كلام الله -عز وجل-: التحريف بتغييره أو بتحريف معناه.

25. كتمان الحق.

26. الاستهزاء بالمسلمين.

27. الأماني: {وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة} [البقرة:80]. أليس هذا ما يقوله بعض المسلمين الآن، اعتمادهم أن المسلم لا يخلد في النار.

28. سفك الدماء.

29. الإيمان ببعض الكتاب وترك بعضه.

30. الكبر.

31. تكذيب الرسل وقتلهم.

32. قالوا قلوبنا غلف.

33. جاءهم ماعرفوا كفروا به.

34. الاعتراض على حكم الله_عز وجل_.

35. قالوا سمعنا وعصينا.

36. الحرص على حياة.

37. كره الملائكة والاعتراض على حكم الله_عز وجل_.

38. خيانة العهود 6 مرات.

39. عدم العمل بالكتاب.

40. السحر وأكثر ما يكون عند اليهود.

41. الحسد.

42. الكره والبغض للمسلمين ومحاربتهم.

إذا:

في علاقتهم بالله -عز وجل-: خيانة لميثاقهم مع الله -عز وجل-:

• عدم الإيمان بما أنزل مع علمهم بصدقه.

• عدم اتباع ما أمر وإن آمنوا به قولا.

• عدم العمل بما علموا.

• يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض: يقبلون ما يشاؤون ويردون ما يشاؤون.

• تحريف الكتاب: يحرفون كلام الله _عزوجل_(ويدخل فيه تحريف المعنى).

• يشترون بآيات الله ثمنا قليلا: يصدرون الفتوى على هواهم.

• يتنطعون ويتشددون في الدين.

• يتحايلون على أحكام الله _عز وجل_ (أصحاب السبت).

• يستهزؤون بأحكام الله _عز وجل_{وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة}[البقرة:58].

• الاستهزاء بالأنبياء وقتلهم بغير حق.

• كره الملائكة.

• قولهم سمعنا وعصينا.

في علاقتهم بببعضهم:

• تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• يقتلون بعضهم.

• الاختلاف والفرقة.

• يؤذون بعضهم البعض.

• كتمان الحق وتزييفه.

• يقولون ما لا يفعلون.

من سوء أخلاقهم {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلماجاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين}[البقرة: 89]. وهنا ننتبه من رد الحق إن جاء ممن نراه دوننا في العلم أو المكانة، فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها، نحن نتبع الحق حيث كان ولا نتبع الأشخاص.

في علاقتهم بالمسلمين:

• كره المسلمين وبغضهم.

• الكيد للمسلمين والمكر بهم.

• كتمانهم الحق على المسلمين.

• الاستهزاء بهم.

• المكر لصدهم عن الدين.

• محاربة المسلمين بشتى الوسائل.

• الحسد.

• الكبر.

صفات ذاتية:

• العجب.

• الحسد.

• الكبر.

• خيانة العهود والمواثيق.

• الكذب.

• الخداع.

• الجبن وحب الحياة مهما كانت.

وهذه الصفات هي منبع كل شر صدر منهم، سواء مع الله _عز وجل_، أو مع أنبيائه، أو مع بعضهم، أو مع المسلمين.

ونلاحظ أن كلها أمراض قلوب!

وهي ليست منا كذلك ببعيد، بل هي أمراض تفشت وكثرت في المجتمع المسلم، فإذا رُمنا إصلاحا فالبداية من القلب، هذه المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.

فالله الله في تعاهد القلوب وتزكيتها، ومعرفة دائها لمداواتها!

•

افتتح ذكر بني إسرائيل بنعمة تفضيلهم على العالمين وختمت كذلك بها: تذكيرا بتكليفهم بحمل الأمانة وعمارة الأرض وسبب عزلهم.

o ذكرت أحوالهم قبل بعثة النبي – صلى الله عليه وسلم -.

o كما ذكرت السورة جزءًا من أحداث اليهود المعاصرين للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

o ما ذكرناه عنهم من صفاتهم هي ثابتة فيهم وليست خاصة بمن وقعت فيهم الأحداث بدليل 3 قبائل حصون لليهود في المدينة الثلاثة خانوا العهود: 100% خيانة، والآن نفس الشيء.

سؤال : ما حال أمة محمد_صلى الله عليه وسلم_؟

كثير من هذه الصفات والأفعال التي كانت سببا في عزلهم واستبدالهم موجودة فينا _ولا حول ولا قوة إلا بالله_! ، فلو أردنا أن تعود الأمة إلى مكانتها ويمكّن الله _عز وجل_ لها، علينا بمعالجة قلوبنا وتصحيح أفعالنا وجقيقة إسلامنا بالاستسلام لله _عز وجل_، لأن السنة الإلهية أن من يتولى يُستبدل، قال تعالى: {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم} [محمد: 29].

وأمة الإسلام هي خير الأمم بشهادة القرآن الكريم، لأن الخير فيها إلى يوم الدين، فمن تولى وتخاذل استبدله الله بخير منه من الأمة التي لا تُعدم من الأخيار.

o ختم المقطع ببيان حقيقة دعوة إبراهيم -عليه السلام -:

قصة إبراهيم قصة محورية: ناسب ذكر إبراهيم -عليه السلام- أنّ كلا من اليهود والنصارى والمشركين، يدّعون نسبتهم واتباعهم لإبراهيم -عليه السلام-؛ فجاءت السورة تبين حقيقته -عليه السلام- وما كان عليه من توحيد الله -عز وجل- واستسلام لأمره واتباعًا لنهجه.

وأن الانتساب لإبراهيم -عليه السلام- انتساب اتباع وليس انتساب نسب.

المنهج الرباني لا يفرق بين أحد بجاه ولا نسب، إلا بميزان العمل.

أنه أبو الأنبياء.

نبذه للشرك.

القدوة: {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه}[الممتحنة: 4] في الولاء والبراء، في صحة العقيدة، في الثبات على الحق، في التوكل على الله -عز وجل-، في الابتلاءات.

نموذج لمن عمر الأرض واتبع النهج الرباني القويم.

سرعة استسلامه لله -عز وجل-: {إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين}[البقرة: 131].

فهو نموذج لحقيقة للاستسلام .

وهي حقيقة محورية في السورة، ومحورية في الأمة لتحمل أمانة عمارة الأرض على نهج النبوة.

من خصائص قصة إبراهيم_عليه السلام_ :

1. لم تذكر ابتلاءات إبراهيم _عليه السلام_، مجملة إلا في هذه السورة، ذكرت مفرقة في الصافات: ذبح الابن، في سورة إبراهيم وضع أهله في مكة، ورد في سورة الأنبياء وغيرها قصة رميه في النار. لكن في البقرة وردت أنه ابتلي فنجح في الابتلاء واستسلم لله _عز وجل_.

2. بناؤه لبيت الله الحرام: التي ستحول له في بداية المقطع الثاني قبلة للمسلمين.

3. هذا النبي هو استجابة دعاء إبراهيم وإسماعيل -عليه السلام-، فمن اعترض عن بعثة النبي _صلى الله عليه وسلم_ من العرب سواء من اليهود أو من العرب حقيقة هو استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم _عليه السلام_.

4. أهمية العلم والتزكية : ذكرنا أهمية العلم في الأمة التي تكون أهلا لعمارة الأرض، ولكن هل ينفع علم بلا تزكية؟؟؟ معروف أن بني إسرائيل فيهم العلم، وكثير من العلماء حديثا أو في العصور الأخيرة هم من اليهود، وقد بُشر إبراهيم بغلام عليم الذي هو أبوهم إسحاق، ولكن هل نفعهم العلم؟؟؟ علم بلا تزكية جر غضبا من الله _عز وجل_، وقد جاء قبل هذه الآيات عقوبة كتمان العلم. فبنو إسرائيل أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، لم يزكيهم هذا العلم، فجاءت دعوة إبراهيم وإسماعيل _عليهم السلام_ تأكيدا على هذا المعنى. تكامل العلم مع التزكية، طهارة النفس من الرذائل ونماء الخير فيها. فالأمة التي هي أهل لحمل الرسالة وأمانة عمارة الأرض هي التي جمعت بين العلم والتزكية، بين العلم والعمل.

5. استسلام إبراهيم عليه السلام، {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}[البقرة: 131]: هذا الاستسلام الحقيقي، هذا الإسلام حقيقة، ما فيه هو حقيقة الإسلام، استسلام لأمر الله _عز وجل_ وحكمه، علمنا الحكمة أم لم نعلم. فإبراهيم تنتسب له كل اليهود والنصارى والشركين على حد السواء، ولكن هو كذلك نموذج وقدوة في الاستسلام لله _عز وجل_.

6. فيها كذلك وصية يعقوب الذي هو إسرائيل لأولاده، وهي المرة الوحيدة التي جمع في آية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كانوا إخوة وأهل، لا تفرقة بينهم، الكل على دين واحد ووصية واحدة وهي الإسلام لله _عز وجل_.

لبيان أن تفضيل بني إسرائيل كان بسبب حملهم للرسالة ودعوة إبراهيم عليه السلام، فلما تولوا استبدلهم الله _عز وجل_بأمة محمد _صلى الله عليه وسلم_.

فما نحن فاعلون؟

الآن بعد ما ذكرنا الأمة المستبدلة نبدأ في المحور الثاني وهو:

3. المحور الثاني : مقومات استحقاق هذه الأمة للخلافة : من الآية 141 إلى الآية 283

ختم المحور الأول بنموذج للمستسلم لله _عز وجل_ وحكمه: إبراهيم _عليه السلام_، وافتتح المحور الثاني بالأمر بالاستسلام لله _عز وجل_ بتغيير القبلة.

وهذا الاستسلام فيه تميّز لهذه الأمة شكلًا ومضمونًا: بتغيير القبلة.

ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى- أمانة العقيدة، وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة.

المادة الأساسية لهذا الجزء، ولبقية السورة هي إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة، وشخصيتها المستقلة.

المستقلة بقبلتها وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك.

المقطع الأول من المحور الثاني : من الآية 142إلى الآية 177 :

1. افتتحت بتمييز القبلة: بتغييرها من بيت المقدس إلى مكة بيت الله الحرام وموقف أعداء الدين من هذا التميز.

• بداية هي استجابة لدعوة إبراهيم –عليه السلام-: { رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}[إبراهيم: 37].

2. عندما نذكر القبلة نذكر الصلاة، قال تعالى:{واستعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 45]. وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 153] وردت مرتين ولم ترد في غيرها.

o وردت كلمة الصلاة في سورة البقرة 6 مرات. غير الأمر بتغيير القبلة وهو كذلك حديث عن الصلاة.

o بيان أهمية الصلاة في بناء الأمة، أهمية الصلاة في تحمل الأمانة.

o واستعينوا بالصبر والصلاة : الأصل أن الصلاة نستعين بها، فصرنا نستعين عليها، لم؟

o لأننا لم نفقه معنى الصلاة.

o الصلاة حقيقة منَّة من الله عليّ.

o منة في ملاقاته والوقوف بين يديه. منة في مناجاته، منة في إعانتك، الصلاة منّة بكل ما في الكلمة من معنى. بكل ما في الصلاة، بكل حركة وكل كلمة فيها.

o فيها دعاء مستجاب (هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)

o وفيها أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد.

هنا نفقه معنى أن نستعين بالصبر وكذلك بالصلاة، التي هي ذاتها من وسائل الصبر. وجاء الأمر بها في سياق الحديث عن بني إسرائيل وكذلك في ختام الحديث عن تغيير القبلة التي كانت فتنة للذين في قلوبهم مرض ولم يكن إيمانهم راسخا.

لكن في المقابل عندنا مثال الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في مسجد القبلتين. نموذج للاستسلام لله _عز وجل_.

3. تغيير القبلة فيه إشارة إلى أن هذه الأمة متبوعة وليست تابعة: وجاء هذا المقصد واضحا في قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول r عليكم شهيدا}[البقرة: 143].

4. هذا التميز سيكون له أعداء كثر، وصد وهي سنة صراع الحق والباطل وما يتبع ذلك من قتال فجاء الأمر بالأخذ بوسائل الثبات والتهيؤ لهذا الصراع {واستعينوا بالصبر والصلاة}[البقرة: 45]،{ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات} [البقرة: 154]، ثم تسلية بسنة الابتلاء{ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين} [البقرة: 155]، وبعض التفصيل في موقف أهل الباطل ومظاهر قدرة الله -عز وجل- ووجوب الإخلاص له.

5. جاءت آية الصفا والمروة :

• مثال على الاستسلام : وإن كانت لفترة طويلة من شعائر المشركين، فهي حقيقة من شعائر الله _عز وجل_ وعلى الحاج والمعتمر الطواف بهما.

• وقد يكون فيها إشارة إلى قصة هاجر لما كانت تسعى بين الصفا والمروة التي ابتليت بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وكذلك استسلامها لله _عز وجل_ لما قالت إذن لن يضيعنا.

• توازن الأمة المسلمة ولو في التميز.

6. في حادثة تغيير القبلة ظهر أمر من اليهود وهو كتمان الحق، اعتراضا عليه وكرها في الحق: فجاء التغليظ عليهم في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}[البقرة: 159] و {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[البقرة: 174].

7. التغليظ على من يكتم الحق وهو عالم به.

8. وأول ما يجب بيانه هو أن الله عز وجل واحد {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}[البقرة: 163]، ثم بين دلائل وحدانيته عز وجل:{إن في خلق السماوات والأرض …} [البقرة: 164].

9. هنا ناسب ذكر الشرك في الحب {النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ}[البقرة: 165]. لأن من الوسائل المثبتة على الاستسلام لله _عز وجل_في أمره وشرعه هو حب الله -عز وجل -وحب شرعه وتقديمه على هوى النفس. والعكس كذلك. من وسائل التولي والإعراض حب غير الله -عز وجل-، كلما كنت بالله سبحانه أعرف كنت له أحب: أول ثمرة من ثمرات معرف أسماء الله -عز وجل- هي حبه.

والحب حقيقته الاتباع. ما حقيقة حبك لله _عز وجل_؟؟ الحب هو المحرك للاستسلام والطاعة، فمن ادّعى الحب فعليه بالبيّنة والبرهان.

صدق المحبة في اتباع شرع الله،

10. لما ذكر الله _سبحانه وتعالى_ حال المؤمن من الاستسلام لله _عز وجل_ وتميزه عن غيره، بيّن دلائل وحدانيته وقبح توجه القلب لغير الله -عز وجل- وأنه من الشرك بالله -عز وجل- وتبرؤ المتبوع للتابع، وأردف بربوبيته سبحانه للناس كافة مؤمن وكافر على حد السواء وحذرهم من عدوهم.

11. قد يقدم الهوى أو حب الأباء والعشيرة وغيرها على حب الله _عز وجل_. وهذا ما حصل في قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170] ومن الأسباب التعلق بالعادات وحب ما كان عليه الآباء . (هذه لتثبيت الحفظ: ما ألفينا)

12. ولما ذكر كفر الكافر وجحوده لله _عز وجل_ أمر المؤمن بالشكر وبين له أنه أباح له الطيبات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)}

وهذا ما وقع فيه اليهود من تقديم حبهم لأنفسهم وهواهم عما أمر الله _عز وجل_، فحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم: وكتموا حكم الله _عز وجل_ فبين أنه:

13. وحده -سبحانه- المتفرد بالتحليل والتحريم. {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[البقرة: 173] وأن هذا من مقتضى الربوبية.

14. حقيقة البر: طاعة الله _عز وجل_ والامتثال لأمره مع الإيمان الراسخ وهذا هو صدق البر الإيمان وليس ادعاء.

ختم المقطع ببيان حقيقة البر، وهو وصف جامع لأبواب الخير والجمع بين الإيمان والعمل الصالح وهو نقيض ما كان عليه بنو إسرائيل.

وتشمل العبادات والمعاملات (تأتينا آية أخرى جامعة بين الصلاة والصبر) و أقامو الصلاة: حقيقة البر هو في علاقتك بالله وعلاقتك بعباد الله.

وهذا البر الصادق {أولئك الذين صدقوا}

وهذا كأنه مدخل لبقية الأحكام الشرعية، لأن من مقتضى الألوهية التفرد بالحكم {ألا له الخلق والأمر}[الأعراف: 54].

فيما سبق ذكر: القبلة، السعي بين الصفا والمروة، وحكم الأكل والشرب.

المقطع الثاني : من الآية 178 إلى الآية 242 : تفصيل في بعض الأحكام الشرعية :

ملاحظة : في هذا المحور من السورة المحافظة على الضرورات الخمس: الدِّينِ، والنَّفسِ، والمالِ، والعِرضِ، والعقلِ:

الحفاظ على الدين وهذا بالآيات التي تتحدث عن العقيدة وأركان الإيمان وتتحدث عن الجهاد.

الحفاظ على النفس بأحكام القصاص.

الحفاظ على المال بتحريم أكلها بالباطل وأحكام المعاملات المالية تحريم الربا وآية الدين والصدقة.

الحفاظ على العرض بأحكام العدة والأحكام الأسرية.

الحفاظ على والعقل بتحريم الخمر والدعوات المتكررة للتعقل والتفكر.

1. ابتدأ بالحفاظ على الجنس البشري الذي خلقه الله لعمارة الأرض من خلال أحكام القصاص.

2. الحفاظ على المال من خلال آية الوصية {كتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ }[البقرة: 180]

3. أحكام الصيام: مدرسة التقوى وفيه كذلك تميز هذه الأمة في هذه الشريعة (بالسحور): والصيام معين على تقوى الله -سبحانه وتعالى -، وهي الدافع الكبير والأساس للاستسلام لله -عز وجل-، وهو كذلك مدرسة للصبر والثبات والوحدة (وحدة الأمة).

4. ختمت آيات الصيام بالحفاظ على الأموال وعدم أكلها بالباطل: وفيها مناسبة لطيفة أن من ترك الذي في الأصل طيبا لله _عز وجل_ فمن باب أولى أن لا يأكل الخبيث وهو أموال الناس بالباطل {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188].

ثم جاء الحديث عن الأهلة وارتباطها بشعيرتي الصيام والحج، فكان الحديث عن الأهلة رابطا يصل بين العبادتين وبين الجهاد كذلك لارتباطه بالشهور القمرية (الأشهر الحرم)، وهذا هو محور الحديث في الآيات المتبقية من المقطع.

5. وقد ابتدأت الآيات بالحديث عن الجهاد والأمر به وبيان غايته وأحكامه {فلا عدوان إلا على الظالمين}، ثم جاءت الإشارة إلى جهاد المال بعد جهاد النفس، وانتقل الحديث بعد ذلك إلى الحج وتفصيل أحكامه: وفيها بيان شمولية الدين، بين العبادات والمعاملات.

6. ثم جاءت مدرسة الاستسلام لله _عز وجل_: أحكام الحج وهو أكثر شعيرة يظهر فيها الاستسلام التام لله- سبحانه وتعالى-، ففي خمسة أيام :حجر يطاف حوله، وحجر يقبل، وحجر يلمس، وحجر يرمى، وحجر يرمى به، وانتقال من مكان إلى مكان استسلامًا لأمر الله- عز وجل- وشرعه.

ونجد أن الأحكام بما يصلح به حال المجتمع من وحدة وقوة وتكاتف وتكافل ودفاع عن الحق وغير ذلك.

من الآية 204 إلى الآية 212:

في ثنايا التوجيهات والتشريعات القرآنية -التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية- يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منهجًا للتربية قائم على الخبرة المطلقة بالنفس الإنسانية، ومساربها الظاهرة والخفية يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها، كما يتضمن رسم نماذج من نفوس البشر، واضحة الخصائص جاهرة السمات.

نماذج البشر: الأول نموذج المرائي، الذلق اللسان. الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها.

والثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة الله، لا يستبقي منها بقية، ولا يحسب لذاته حسابًا في سعيه وعمله؛ لأنه يفنى في الله، ويتوجه بكليته إليه.

وهذا النموذج يستسلم لله- عز وجل – من غير طلب لمعجزات وخوارق كبني إسرائيل. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ }[البقرة: 208]. وناسب ذلك الآية {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[البقرة: 211].من يردّ الحق ولو جئته بكل البينات لأنه لا يرد الحق جهلا إنما يرده عنادا وكبرا اتباعا للهوى.

من الآية 212 إلى الآية 214: مدرسة الاختلاف والابتلاء:

ثم تأتي الآيات تبين سنن الله في الاختلاف بين البشر، وما ينتظر هذه الأمة من البأساء والضراء والجهد وهي كذلك سنة من سنن الله –عز وجل- لقيته كل جماعة حملت هذه الأمانة من قبل. {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ}[البقرة: 214].

سنة الاختلاف والتصادم، والابتلاء حد الزلزلة، وعدم مثالية الدين بل هو واقعي يخاطب الفطر.

لنعلم ان سلعة الله غالية ولا بد من دفع الثمن، فهذا خير البشر _صلى الله عليه وسلم_ ابتلي بلاء شديدا هو وأصحابه _رضوان الله عليهم_ وهي سنة جارية في كل أتباع الحق، فلا يصدنا البلاء عن الثبات على الحق، بل هو العلامة اننا على الحق!

فكم من موحد عُذّب وقُتل؟وكم من محجبة اعتُزلت واتهمت بالتخلف؟، وكم من داعية حورب؟

فلا نتوانى ونرتاب حين نعلم أنها سنة الله _عز وجل_، بل نثبنت ونتصبر ونحتسب ونلجأ إلى الله _عز وجل_.

من الآية 215 إلى 242: مدرسة العلم الشرعي: رغبة المؤمنين بمعرفة الأحكام الشرعية في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية.

وهذه علامة المسلم: أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته، فلا يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الإسلام فيه، وناسب ورود لفظ يسألونك 6 مرات في هذا المقطع بسؤال مباشر يسألونك. (لفظ سأل بمشتقاته ورد 14 مرات في السورة) تسأل:4، سئل:1، يسألونك: 5، ويسأل: 3، سل: 1

الاستسلام لا يعني عدم السؤال في الدين إنما ترك السؤال في ما لا فائدة فيه والامتثال حال معرفة الإجابة على السؤال.

ويكون السؤال فيما ينفع، فلا نسأل عن التفاصيل أو الأسماء التي لا تهم، ولا سؤال الاستهزاء ولا سؤال التنطع والتكلف..بل نسأل عما ينفعنا بأدب وتواضع للعلم وأهله.

بعد ما ذكر أحكاما متعلقة بالجهاد وهو دفع الشر الخارجي ذكر أحكاما تتعلق بإصلاح المجتمع الداخلي

بدأها بالحفاظ على العقل والإنفاق وإصلاح اليتامى والأحكام الأسرية.

تفاصيل في أحكام الأسرة : 221 -242: مدرسة الأسرة: وهذا في مقاصد الإصلاح الأسري الذي هو أساس إصلاح الأمة، وهو أساس قوامة اللأمة.

1. يبدأ صلاح المجتمع بصلاح الأسر فبدأ بمفهوم العناية ورعاية الضعفاء ويمثلهم اليتيم (فمن اعتنى بالضعيف لن يظلم القوي).

2. أساس الصلاح الأسري هو اختيار الزوج: تحريم زواج المؤمن من المشركة والمؤمنة من المشرك.

3. أحكام العلاقة الزوجية: حسن المعاشرة والملاطفة وتنظيم العلاقات الزوجية الخاصة بما تحسن به العشرة ويؤلف بين الزوجين، ومنها أحكام الحيض: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[البقرة: 222]. وهو يدل على عناية الله _عز وجل_ ببيان تفاصيل دقيقة لكنها مؤثرة في الأسرةككل، كذلك فيه عناية بضعف المرأة، فجعل له أحكاما خاصة، مثل تحريم الطلاق فيه.

4. أحكام الإيلاء (وهو اليمين على ترك وطء الزوجة) والطلاق والعضل (وهو المنع والتضييق).

5. الإرضاع، لما ذكر أحكام الطلاق ذكر ما يتعلق بها من احكام الرضاع لما قد يقع من انتقام أحد الطرفين من الثاني بابنه.

ونلاحظ استعمال كلمة المولود وليس الابن في قوله تعالى: {وعلى المولود له}[البقرة: 233]:

1. تذكير للأم أنه مولودها.

2. تذكير للأب بفضل أم الولد.

6. النفقة.

7. العدة والمتوفى عنها زوجها.

أساس صلاح الأمة هو صلاح الأسرة.

لذلك جاء الحديث عنها مفصلا بأحكام قبله (حسن الاختيار على أساس الإيمان)، وخلاله (أحكام المحيض، حسن العشرة، وبعده (أحكام الطلاق والإيلاء والخلع والنفقة والعدة والإرضاع)، لأن الأسرة هي الحصن الأول للأمة فعلى هذا الحصن أن يكون منيعا، وإن انتهت العلاقة بين الزوجين فإن الحقوق تُحفظ، والفضل لا يُنسى..ومن كان مستسلما لأوامر الله _عز وجل_ في شأن زوجه وأسرته كان كذلك في غيرها، واستطاع تحقيق الخلافة.

وبيوت المسلمين لو قامت على هذه الأسس الربانية لما وجدنا فيها ظلما ولا فحشا، فإما أن يكون إمساكا بمعروف أو تسريح بإحسان.

ورد الحديث عن الصلاة في سياق أحكام الطلاق لبيان أن الإسلام منهج كامل وتشريع شامل، فكما يجب الإلتزام بما سبق من أحكام كذلك يجب المحافظة على الصلاة، والذي يؤدي حق العباد لا بد من باب أولى أن يؤدي حق الله _تعالى_ فإنه أعظم الحقوق.

كذلك لما كانت المشكلات الزوجية والأزمات الأسرية ممما يشغل الإنسان عن غاية وجوده، ذكّره االمولى _عز وجل_ بتلك الغاية الكبرى وهي عبادته تعالى التي من أجلها خلقنا، فلا ينبغي أن يشغلنا شاغل عن تلك الغاية.

كذلك فإن الصلاة ترويح للنفوس وتطييب للقلوب وزاد للأرواح، فعلى المؤمن أن يستعين بالصلاة على مواجهة مشاكله، فالصلاة قرة للعيون وتربية للنفوس.

بعد أن استفاضت الآيات في الحديث عن إصلاح المجتمع الصغير (الأسرة) شرعت في الحديث عن إصلاح المجتمع الأكبر والدنيا كلها: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ}[البقرة: 222]

ثم جاءت قصة طالوت وجالوت، وهي نموذج مشرق من بني إسرائيل ونموذج عكسي، وهو طبعهم الغالب ومنه الجبن والتخاذل والإستهزاء بالنبي والاعتراض على حكم الله –عز وجل-، ومعصية النبي (هل يحتاج النبي لآية تدل على صدقه من مصدقيه من قومه المصدقين به ليدخلوا الأقصى لينصرهم الله، ومع ذلك نصروا بالفئة القليلة التي صدقت وثبتت وتوكلت على الله –عز وجل- وحققت الشروط: ليس العبرة بالكثرة إنما العبرة بالصدق طالوت {قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}[البقرة: 250] كانت هناك نماذج مشرقة في بني إسرائيل.

{وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}[ آل عمران: 147].

المقطع السابع : قصص الإحياء والإماتة وحقيقة الموت والحياة في خمس قصص 243 – 260 :

1. قصة البقرة.

2. قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.

3. الذي حاج إبراهيم في ربه.

4. الذي مات مائة عام (عزير).

5. إبراهيم وإحياء الطير.

مناسبة المقطع : بعد الحديث عن الإصلاح الأسري يعرف بحقيقة الدنيا : ثم بالحديث عن الجهاد وصلاح الأمة

وكل هذه الأحكام متعلقة بتعظيمك لله _عز وجل_: وكلما كان حب الله –عز وجل- في قلب العبد أكبر كلما استجاب العبد لربه أسرع.

ومن وسائل المعينة على حب الله وتعظيمه معرفة الله -عز وجل- بأسمائه وصفاته، وكذلك وقدرته على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة.

لذلك كانت آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن تعرفك بربك وهي محور السورة من حيث معرفة العبد بربه دافع للاستسلام لحكمه وشرعه وعمارة الأرض على النهج الذي يرضيه.

الرابط بين أحكام الأسرة والجهاد : إن تُرك الجهاد فسدت الأسر {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم}[محمد: 22].

في هذا المقطع كذلك بيان لوحدة الرسالات وأساس التوحيد :المعرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله.

المقطع الثامن: آية الكرسي

وهي أعظم آية في القرآن لما اشتملت عليه من تعريف بالله _عز وجل_ وتعظيمه، الذي يدفع العبد إلى طاعته وحبه والاستسلام لأوامره، فهي آية محورية في السورة.

المقطع التاسع : المعاملات المالية : 261 – 283

حفظ المال وتنميته وهو من أهم أسس بناء المجتمع، وأهم هادمات العلاقات المالية في المجتمع الربا: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}[البقرة: 279].

1) الصدقة والترغيب فيها.

2) تحريم الربا والتغليظ فيه.

3) الدَّين.

وناسب الحديث عن المعاملات المالية في هذه السورة :

1) أن المعاملات المالية أكثر مايفسد العلاقات.

2) التكافل الاجتماعي أساس بناء الأمم وصلاحها.

4. الخاتمة : من 284 – 286 إخلاص العبادة لله، الشهادة للنبي والمؤمنين وصفاتهم.

صفاتهم:

• لا يفرقون بين الرسل.

• يجمعون بين الإيمان والعمل.

• أهمها الاستسلام لله –عز وجل- سمعنا وأطعنا والاعتراف بالتقصير.

هؤلاء الذين الذين استحقوا أن يكون الله مولاهم وناصرهم، قال: الله فعلت.

ختمت السورة بالشهادة للأمة بالإيمان والاستسلام لله- عز وجل-، وهي أهم مقومات الأمة المستحقة لأمانة الخلافة وعمارة الأرض على منهج رباني قويم، كرّمها الله _عز وجل_ بالتخفيف عنها {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، واستجابة الله _عز وجل_لدعائها.

خلاصة ما تعلمنا من السورة:

– إن الله -عز وجل- خلقنا لعمارة الأرض وأرسل لنا رسلا يبينون لنا المنهج القويم، فاختلف الناس حول المنهج بين مؤمن ظاهرًا وباطنًا، عاملًا بكتاب الله _عز وجل_، مستسلمًا لأمره، وبين مكذب بكتاب الله كافرًا به، وبين مسلم ظاهرًا وكافر باطنًا، وهو المنافق، وهؤلاء أشد خطرًا على الأمة من غيرهم.

– خلقنا الله -عز وجل – وميزنا بالعلم وأهّلنا لعمارة الأرض، فهل أخذنا بالأسباب لذلك؟

– فضَّل الله -عز وجل- بني إسرائيل على العالمين في زمانهم بما تميزوا به من إيمان، فلما فسقوا وبدلوا وخانوا عهودهم ومواثيقهم مع الله -عز وجل- ومع عباده، استبدلهم الله بأمة محمد -صلى الله عليه وسلم -خير الأمم، فهلا اعتبرنا؟

– ميز الله -عز وجل- هذه الأمة عن بقية الأمم، وأنزل لها كتابا يصلح به حالها في الدنيا والآخرة، فهل تمسكنا بهذا الكتاب وعملنا به؟